中新网四川新闻10月13日电 (江涛)为大力加强公众安全教育,进一步提高全社会整体安全水平,宜宾市翠屏区应急管理局多措并举开展森林防火、城市消防、安全生产、防灾减灾等安全宣传教育工作,以“五进”活动为抓手、以“安全生产月”等活动为锲机,创新融合开展“互动式”“体验式”“线上线下相结合”的宣传活动,增加人民群众参与度,提高宣传实效。

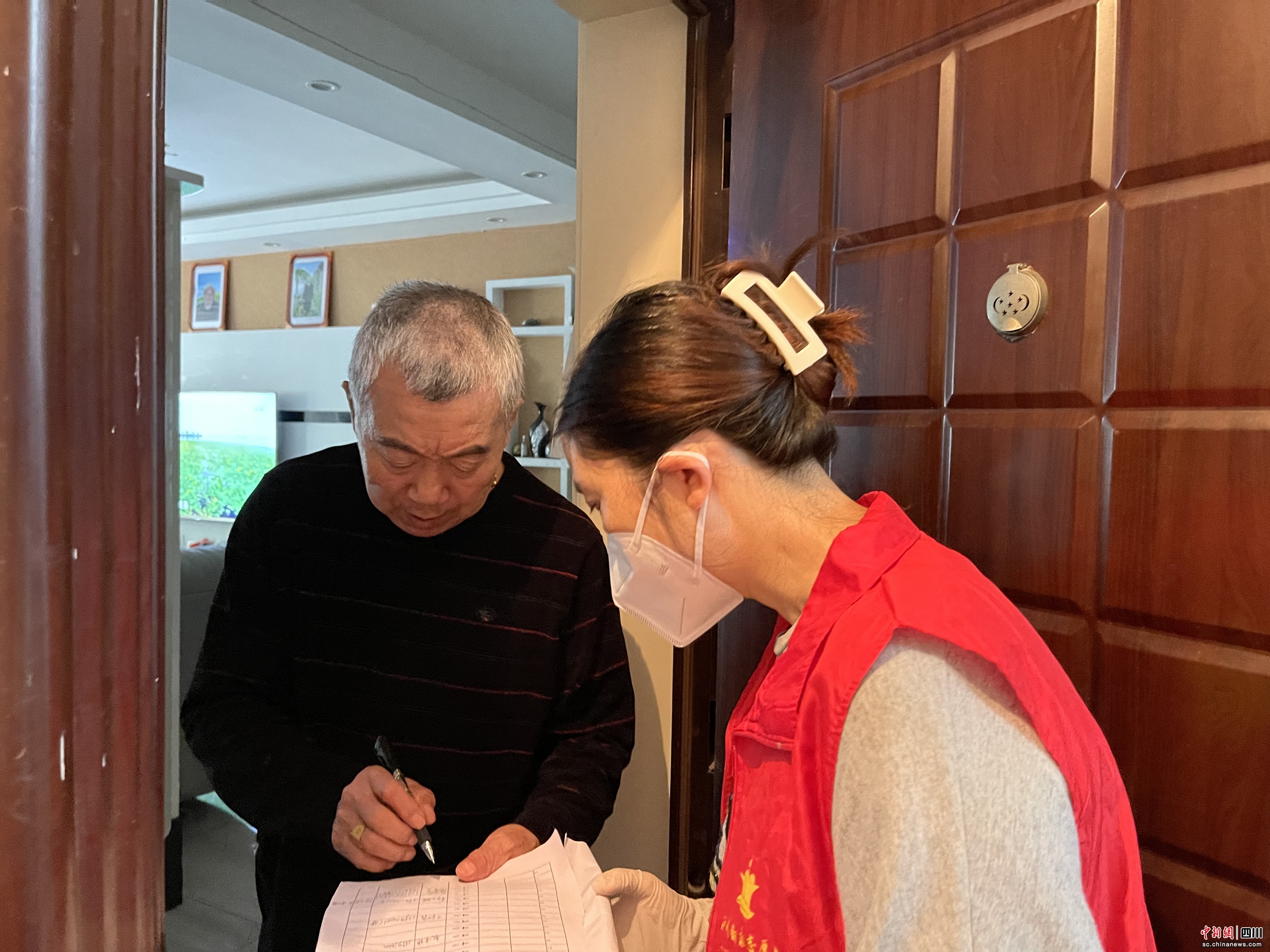

搭建智慧管理平台,让隐患治理与安全宣传教育扎实推进。宜宾市翠屏区应急管理局充分调动社区网格员进社区、进家庭排查隐患讲安全、解决隐患说安全的积极性,通过制作《翠屏区安全隐患排查视频》(城市篇、农村篇)对社区网格员开展线上培训,将社区网格员打造成“安全吹哨人”,利用“翠屏区隐患点分区分类分级智慧管理平台APP”实现安全隐患实时上报,让全区隐患治理尽在“掌握”,让安全宣传体制更加健全。

因地因时因人施教,让常态化安全宣传教育从“说教”变“体验”。宜宾市翠屏区应急管理局、宜宾市翠屏区应急技术与管理研究中心联合政安消防培训中心宜宾分中心,将各类体验设备进社区开展常态化社区体验式安全宣传教育。由专业人员带领群众实景、实物体验各类安全事故发生场景,将家庭油锅起火、意外事故等常见安全风险与心肺复苏、海姆立克急救、溺水自救、火场逃生、地震逃生、山洪灾害转移避险等进行有效结合。建立天天进社区、月月有主题、年年有计划的体验式安全宣传教育,截止9月底,今年已进社区2294场次,宣传教育群众20.8万人次,让人民群众安全意识和技能进一步提升。

充分利用新媒体宣传途径,让安全宣传教育从“被动”变“主动”。2021年翠屏区共发生城乡火灾416起,是事故发生率最高的领域。为增强群众消防安全意识,强化群众安全常识,改变群众在线下单线传输、填鸭式安全宣传教育中“被动”接受的问题,翠屏区应急管理局借助抖音等新媒体平台,鼓励并号召人民群众主动参与“幸福新翠屏人人齐防火”短视频创作大赛,人民群众将与家庭用火、森林防火、烟花爆竹、生产生活等相关的用火、防火、自救等自创短视频发布到新媒体平台指定话题参赛并互动宣教。群众共创作发布作品400余部,观看传播量达434.9万人次。通过短视频创作大赛的开展营造了翠屏区更加浓厚的安全舆论氛围,促使今年城乡火灾同比下降15.59%。

线上线下同步,让“摆地摊宣传”变“立体式宣传”。为鼓励更多的人民群众参与安全宣传咨询活动,宜宾市翠屏区应急管理局结合疫情防控实际,创新采取线上线下同步开展、各镇(街道)远程连线互动的形式开展安全宣传咨询活动。将线下安全宣传教育搬上网络,由主持人亲身体验应急心肺复苏、汤姆立克急救、消防和应急装备、逃生结绳法、醇基液体燃料危害、家用燃气泄漏及一氧化碳超标监测及处置、应急挪车机器人、无人机应急救援等科目,实时与线上群众互动并由专业人员远程回答群众疑问,远程教学、远程体验,让群众身临其境。每场安全宣传咨询活动线上参与超600万人次,让全区安全宣传阵地更加坚实。

《携手应急 哪吒来了》,让应急安全文化与传统文化有效融合。宜宾市翠屏区应急管理局以“哪吒”为主人公,制作“地震紧急避险、疏散和自救”“电动自行车违规停放和充电的危害”“家庭燃气安全及自救”“森林防火及自救”“火灾自救及逃生”“洪水转移避险”等安全教育动画片,在城乡户外LED屏、公交车、电视台、新媒体平台和企业、社区、学校等滚动播放,播放次数600余万次,受教育群众60余万人。在翠屏山等景区林区,将灭火器与哪吒卡通形象有机融合,塑造“哪吒消防员”形象,既能第一时间灭火,又醒目美观,吸引游客对森林防灭火的关注。

应急沙龙故事会,传递应急安全好声音。为普及防溺水安全知识和自我救护方法,宜宾市翠屏区应急管理局以防溺水为主题,积极融入所在地社区开展应急沙龙故事会,组织干部职工、社区群众、学生分享《加强教育引导履行看护职责》《安全游泳预防溺水》《珍爱生命、预防溺水——不要让水变成亲人的眼泪》《珍爱生命、预防溺水》《溺水时应该如何施救》等故事,通过身边人讲身边事、身边人论身边事、身边人感身边事的方式,传递应急安全声音,强化应急安全教育。(完)