中新网四川新闻4月4日电 (肖开丰梁潼)近日,44岁的中江籍外卖员刘应强,用生命谱写的一曲舍身救人壮歌,让德阳中江这片曾经孕育了特级英雄黄继光的红色热土再次闪耀光芒。是什么力量,让这片土地成为英雄的摇篮,让英雄精神在这里薪火相传?一起来探寻背后的答案。

凡人壮举 点亮英雄的生命之光

3月27日凌晨4时许,绵阳市游仙区东津桥畔,城市还在酣睡,刘应强如往常一样,骑着电动车穿梭在大街小巷送餐。他突然发现一名落水者在河中挣扎。生死攸关的时刻,刘应强没有丝毫犹豫,他心中只有一个念头:救人!随即他迅速下到河中展开救援行动。施救过程中,他紧紧抓住落水者的衣服,一边奋力将其往岸边推送,一边艰难向岸边游去。最终,落水者成功获救,而刘应强却因体力严重透支,溺水牺牲,生命永远定格在了这个凌晨。?

4月3日,走进中江县黄鹿镇群力村刘应强的老家,房屋简朴,甚至没有装修,院外油菜花花期将尽,仿佛也在为英雄默哀。刘应强的父亲刘加松,红着眼眶回忆道,“儿子这20年的生活充满了艰辛,但是他自己却很乐观。他在建筑工地做过苦力,当过酒水销售员,还开过铲车。为了多挣点钱,他学会了开挖掘机,但这份工作并不稳定。”

刘应强出身平凡,生活的重担压在他的肩头,但他从未抱怨,始终用积极乐观的态度,默默扛起赡养父母、照顾孩子、帮衬残疾大哥的家庭责任。在生死抉择的瞬间,他用生命谱写了一曲新时代的英雄赞歌。

“长大要当兵。”面对父亲的离去,14岁的儿子刘晨瑞展现出了超乎年龄的懂事,坚定地说出自己的理想。这不仅是对父亲精神的传承,更彰显了英雄家乡的青少年对红色精神的接续与弘扬。

精神赓续 英雄精神引领时代担当

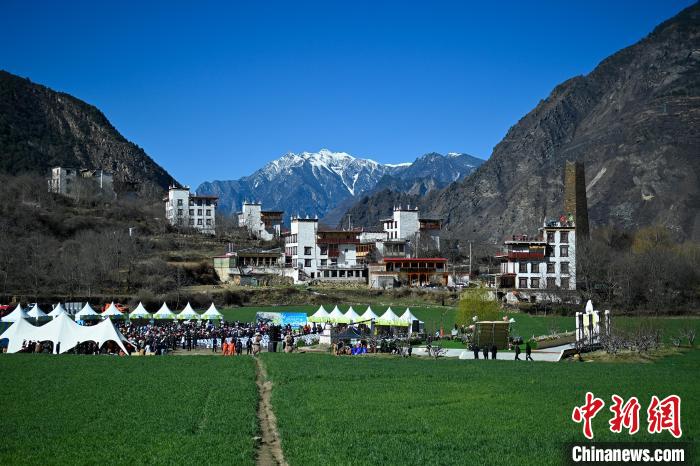

德阳中江县,是全国“双百人物”、特级英雄黄继光的故乡。黄继光在抗美援朝战场上,舍生忘死,用胸膛堵住敌人枪眼的英勇事迹,激励着一代又一代中江儿女。在英雄精神的感召下,中江涌现出一大批见义勇为的英雄模范。

2000年施行《四川省保护和奖励见义勇为条例》后,中江县共奖励表彰见义勇为人员43名,其中省级1人,德阳市级11人,中江县级34人,见义勇为牺牲人员7人,1人被评为烈士……

在这片土地上,无数人前赴后继,将英烈的精神代代相传,曾旭广生前担任原古店乡正兴村监委会委员和五社社长,为人善良正直,热心公益,带领村民在土地流转和产业调整中取得显著成果。2012年5月,为抢救落水儿童不幸牺牲,其女曾小芬代表全家将16.5万元抚恤金全额捐出,成立“旭广教育基金”、修建“旭广路”,延续着英雄大爱。

罗中华,当看到儿童在水中挣扎,生命危在旦夕时,他不顾自身安危,迅速跳入水中施救,却被无情的河水吞噬,献出了宝贵的生命。

黄继光的侄儿黄忠凯,在云南抚仙湖休假时,看见两名儿童和一名妇女相继落水,他没有丝毫迟疑,就下水将他们营救,然后匆匆离去,不曾留下姓名,彰显了英雄血脉的延续。

……

翻开中江近年来涌现的英雄名录,被一个个鲜活的英雄人物所触动,也从他们“不怕困难、敢于胜利”的精神品质中备受鼓舞。

精神丰碑 继光故里英雄火种永不熄灭

德阳中江,英雄故事广泛传唱,红色基因代代相传。中江县以教育为切入点,让英雄精神在青少年心中生根发芽。黄继光红军小学,以“红色德育”为特色,深入开展“不忘初心、牢记使命、红色基因、代代相传”系列活动,厚植红色底蕴,讲好红色故事,成为传承革命红色基因的摇篮。作为中江县少儿戏曲传承基地的黄继光红军小学,创作少儿版川剧《黄继光·扑堡》,以孩子们喜闻乐见的艺术形式,生动演绎英雄故事,让红色基因在孩子们心中扎根。

中江县还以“传承红色基因,培育时代新人”为目标,引导青少年感悟英雄精神内涵,弘扬“不怕困难、敢于胜利”的精神,组织开展“我们的节日”主题教育实践活动,全县师生代表赴黄继光纪念馆以开展“清明祭英烈”活动为契机,聆听英烈故事;组织开展红歌合唱、故事讲述等活动,将英雄精神融入思政课教学,增强教育长效性。

此外,中江县522个村(居委会)在村规民约中明确规定对见义勇为、乐于助人等行为的道德积分奖励机制。继光镇继光村自开展新时代文明实践志愿服务积分管理以来,累计300余人参与志愿服务活动。村民积极参与环境卫生整治、交通劝导等村务活动,开展好人好事宣传,涌现出“四川好人”邓素春等先进典型。

漫步中江县城,继光大道、继光水库、继光桥等以黄继光名字命名的地标随处可见,以英雄的名字命名,是人民表达对英雄追思与怀念的深情方式,黄继光的英雄事迹家喻户晓,红色基因在这片土地上代代相传。(完)