中新网四川新闻4月24日电(吴平华 邹磊 杜景余)23日,在简阳市射洪坝解放学校,“四月天·简爱读”简阳市2025全民阅读启动仪式暨《简城记忆》新书发布会成功举办。阅读爱好者和书籍编纂者们共聚一堂,共享这场有温度、有深度的城市文化盛宴。

《简城记忆》首次发布

编纂源于对历史的敬畏和家乡的热爱

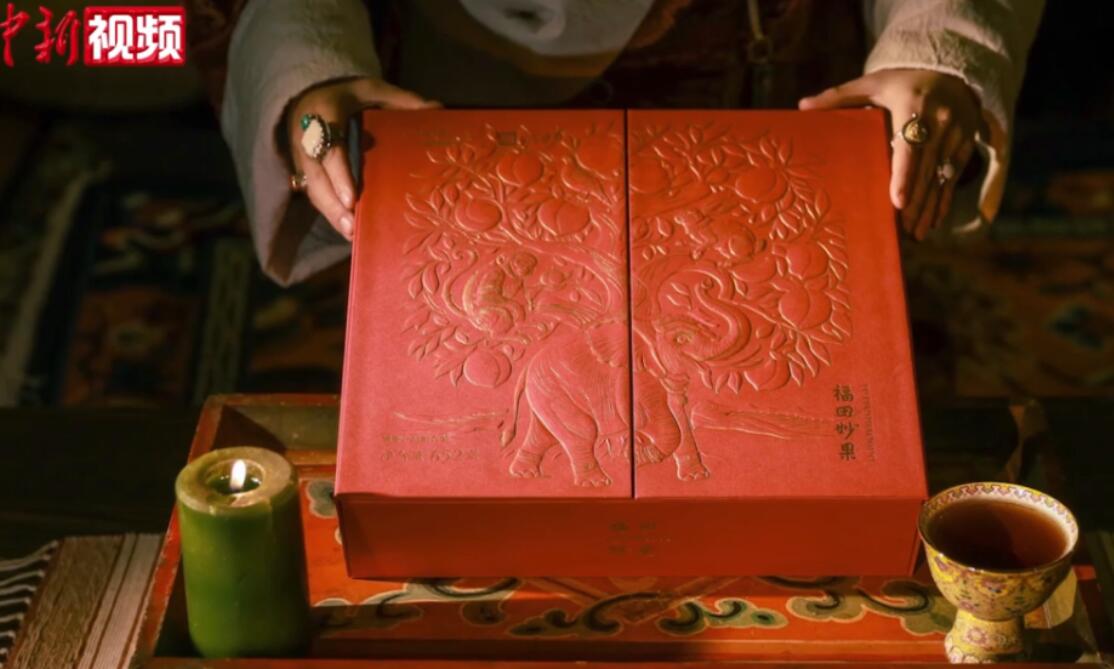

现场,揭开了《简城记忆》的真容,成为简阳献给世界读书日的一份特别礼物。这本书由简阳市地方志编纂中心编纂、新华出版社出版发行,以追忆简城为主题,分为“老街怀旧”“景胜拾忆”“地标物语”“简州味道”四个篇章,以时间为脉、空间为络,勾勒出一幅底蕴深厚、形象鲜活的简城历史图景,展现了简城及周边的历史变迁、文化积淀和现代发展状况。

“《简城记忆》的诞生,源于一份沉甸甸的责任。”简阳地志中心相关负责人在发布会上介绍了成书的背景,近年来,随着简阳城市化进程加快,许多承载着简阳人记忆的老街巷、老建筑逐渐消失,年轻一代对本土文化的认知日益模糊,如何留住回忆、锁住乡愁,成了当代面临的重要课题。

在这样的背景下,简阳市地方志编纂中心于2022年启动了《简城记忆》的编纂工作,旨在通过影像和文字的双重记忆,为简阳立传,为时代存真,让历史记忆在焕发新的生机与活力,凝聚乡情,重现市井百姓的生活图景。

“《简城记忆》的编纂源于一份对历史的敬畏,更源于一份对家乡的热爱。我们不仅希望将简阳的岁月变迁定格在纸页之间,更渴望通过那些斑驳的老照片、熟悉的街巷名、代代相传的故事,唤醒深植于每一个简阳人心底的乡愁。”简阳地志中心相关负责人说,希望读者不仅能从中找回沉淀在时光里的温暖,也可以透过它触摸到城市的根脉。

新书抢鲜读

编辑分享成书背后的故事

追寻记忆的编纂者们,是如何在灯下执笔,不问晨昏,将那些美好的故事和记忆送到读者前的?发布会上,特别邀请到了《简城记忆》的四位编辑,分享成书背后的故事。

张也驰是该书的主编,他介绍,在《简城记忆》编纂过程中,通过查阅古籍、老者讲述、反复论证的方法,获得了许多史料及鲜活的故事。比如,现在的“正中街”曾在民国时期用过“正南街”之名;简阳人民公园里的“江月楼”的确在唐代古江月楼的位置上修建,只是地基角度稍有偏差。他还讲到,这本书注重突显图片的史料价值,集纳300余张精美照片,融入连环画的叙事风格,让读者感受到方志的温度,为简阳留存一部立体生动的记忆档案。

不仅如此,书中还融入了编纂者们的亲身经历。“一出东门大河坝,二出南门转白塔,三出北门旧州衙,四出西门把人杀。”文字编辑黄红武用一段古老的民谣,将读者们拉回简城旧时光,讲述起简阳四大城门名称及功能的变化。文字编辑高亚夫从简阳文庙、人民文化宫等消失的地标建筑为切入点,向读者讲述当时建筑的形式和规模,以及一些生动的故事,并对简阳人民公园的历史变迁进行讲解。图片编辑梁晓通过一张简阳正中街的四知路路口的照片,讲述了当时简阳整个文化、医疗、市场,以及人们当年居住的小青瓦建筑的情况。

现场多形式互动

“声情并茂”领略阅读之趣

当天的活动采用了诗文朗诵、专家讲授与分享交流穿插的方式。在听到满满的新书“干货”时,还选取了书籍中的精华段落,由西南石油大学图书馆副研究员、中国图书馆学会阅读推广人孔敏为现场爱好者们倾情朗诵分享。

成都大学教授、天府文化研究院院长谭平结合当日发布的新书,向爱好者们作了《全民阅读与城市文化传承》的主题演讲。

他从出版家张元济先生对于出版事业的热爱说起,又谈到四川大学历史文化学院在古籍整理方面的贡献,向阅读爱好者们讲述了阅读对于个人、群体认识自我,传承文化的重要性。“我们接受文化、传承文化,是为了什么呢?就是为了更好地回答我是谁、我从哪里来、我要到哪里去这一终极问题。而从古至今,所有优秀的读物都在帮助我们领悟这道命题。”谭平说,在他看来,《简城记忆》这本书的面世,是站在乡愁角度的回忆与叙述,它勾勒了简阳的历史发展、城市样貌、风情景物,是最鲜活的“画廊”。

“这场读书会非常有意义,让我了解了简阳的历史,知道了许多从前没有了解的东西,收获很多。”现场一名同学举手交流心得。还有一名简阳本地的同学分享说到,自己一直以来生活的地方,但此前从没有注意过它存在于生活周边的深厚的文化和历史,感慨万千。“感觉《简城记忆》这本书能够帮助我寻找到一些东西,非常有意义。”

此外,新书发布后,简阳市地志中心向简阳市图书馆、解放学校分别进行了赠书。现场还同步推介了第三届寻找“蓉城红领巾小史官”暨第八届成都红领巾故事会活动。 (完)