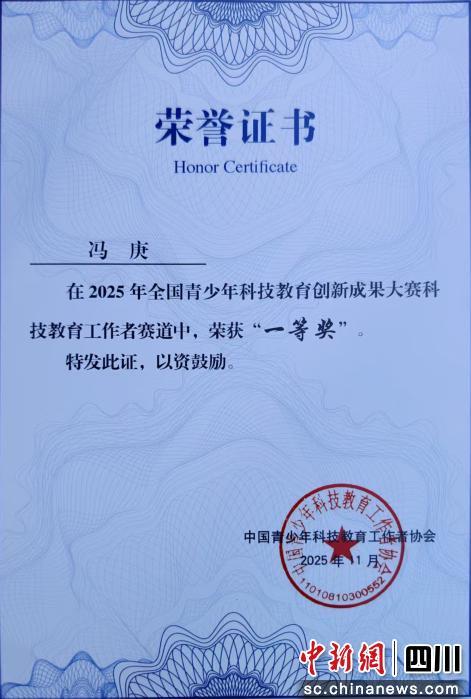

中新网四川新闻11月17日电 (向红)2025年11月,武汉。全国青少年科技教育创新成果大赛的颁奖台上,一位来自大巴山深处巴中市平昌县的乡村教师格外引人注目。他带来的不是高精尖的仪器,而是瓶瓶罐罐里源自田野的紫薯汁液。这份名为《紫薯汁液对白色纯棉布染色的科技活动方案》的作品,一举斩获科技教育工作者赛道全国一等奖。这份沉甸甸的荣誉,不仅属于平昌县得胜小学的冯庚老师,更点亮了乡村科学教育的春天。

一瓶紫薯汁背后的科学启蒙

“灵感来源于生活。”冯庚老师朴实的话语,道出了科学探究的真谛。“孩子们对市场上五颜六色的衣物染料很好奇,我们就想,能不能用身边常见的植物,做出安全、环保的染料?”

平凡的紫薯,就此成为打开科学大门的钥匙。从榨汁、过滤,到媒染剂的选用、染色时间的控制,再到色牢度的测试……冯庚精心设计的方案,将看似简单的“染色”过程,拆解为一套完整的、可供城乡孩子亲手实践的科学探究流程。这不仅是传统植物染色技艺的复苏,更是一次关于植物化学、材料科学的生动启蒙。它让高深的科技知识走出课本、融入生活,在孩子们稚嫩的手中变得可触、可感、可行。

一方沃土上的精神传承

冯庚老师的成功,源于平昌这片崇尚科学的沃土。他的家乡平昌县得胜镇,是中国探月工程总设计师吴伟仁院士的故乡;他任教的得胜小学,正是吴伟仁院士的母校。

一位仰望星空,引领“嫦娥”探索寰宇;一位脚踏实地,在乡土间点燃科学星火。时空交汇,精神同频。在得胜小学,吴伟仁院士勤学奋进、报国为民的故事代代相传,融入师生血脉,成为无声而强大的精神感召。冯庚的获奖,正是这种崇尚科学、勇于创新的精神在新时期的赓续与生动回响。

近年来,平昌县将科技创新教育作为特色发展突破口,建成创客空间、开设特色课程,鼓励师生从生活中发现问题、用科学方法寻找答案。冯庚的这枚全国一等奖,正是这片科教沃土结出的又一硕果。

一项引领性工程的生动实践

冯庚老师的探索,是平昌教育的骄傲,更是巴中市深入实施教育引领性工程、推动科教兴市战略在基层落地生根的生动缩影。

巴中市始终将科技教育作为提升区域教育质量、培育创新人才的重要抓手,通过加大投入改善农村学校办学条件、强化师资培训、搭建多层次竞赛平台等务实举措,着力缩小城乡科学教育差距,充分激发每一所学校的创新活力。冯庚老师的成功,有力地印证了:即便身处资源相对有限的乡村学校,只要方向明确、路径清晰、倾心投入,同样能够走出大山,在全国舞台上绽放光芒。

冯庚和孩子们用紫薯汁液染出的,不仅是棉布上的斑斓色彩,更是乡村孩子对科学的向往、对创新的热忱。这千千万万颗被点燃的科学火种,终将汇聚成国家科技未来最深厚的底气。他的实践深刻昭示:创新并非高不可攀,它可以从家乡的一草一木开始;科教兴国亦非遥不可及,它正由无数像冯庚这样的基层教育工作一砖一瓦坚实构筑。

从吴伟仁院士遨游九天的大国重器,到冯庚老师扎根乡土的质朴探索,平昌这片红色土地上的科教薪火,正在代代相传。这一生动实践也向我们揭示:以教育为舟,以科技为桨,每一个心怀梦想的普通人,都能扬帆远航,驶向属于自己的星辰大海,共同托举起中华民族伟大复兴的壮阔征程。(完)