中新网四川新闻12月22日电 (苗志勇)“蜀道不仅是一条彰显古人智慧的交通要道,更是一条文化传播交流的承载之路和一条跨越时空的文化推广之路,其历史价值更在于为中国文化的传播作出了卓越贡献……”12月21日,“2024年蜀道文化年会”在四川广元举行,来自国内多地数十名专家学者会聚一堂,围绕“蜀道文化保护与传播”展开头脑风暴。陕西省汉中市、甘肃省陇南市及四川省德阳市、巴中市、泸州市、达州市等蜀道沿线市州社科联相关负责同志,新华文轩出版传媒股份有限公司、成都地图出版社及广元市级有关部门和各县区党委宣传部、社科联及有关高校、学会相关负责人参加了活动。

在主旨报告活动阶段,四川省政府文史馆馆员,四川省社科院研究员、蜀道研究院咨询委员会副主任谭继和作了《探寻蜀道文脉,厚植学术根基》主旨报告;西南民族大学教授祁和晖作了《杜甫由秦州入蜀所历陇蜀道见闻》专题学术报告;四川大学古文字与先秦史研究中心主任、教授,四川省蜀道研究会会长彭邦本作了《青川木牍与秦治时期蜀地农田水利与蜀道交通大发展》专题学术报告;西南大学历史地理研究所博导、教授蓝勇作了《中国历史交通地理研究的新方向》专题学术报告;重庆大学环境与生态学院副院长、教授杨永川作了《蜀道沿线的古树及其生物文化价值》专题学术报告;广元石窟研究所王剑平作了《四川广元千佛崖535号窟》考察报告。

在随后举行的《蜀道文化学术分论坛》《蜀道文化与产业高质量发展分论坛》《蜀道文化线路保护与申遗分论坛》上,专家学者结合自己的研究,对蜀道的保护和利用、传承和弘扬中华民族优秀历史文化、促进人与自然和谐共生发表了各自见解。

“蜀道不仅是一条交通要道,它更是连接巴蜀与中原,甚至与世界的文化桥梁。这条路推动了古代国家的统一、民族的融合,也促进了经济与文化的交流。许多外国友人,如雪村友梅、马可·波罗等,都曾走过蜀道,将中国的文化与自然景观传播到海外。”四川大学历史地理研究所所长、教授李勇先说。

“时至今日,蜀道的文化价值愈加凸显。”西南大学历史文化学院、民族学院教授,博士生导师,历史地理研究所教授,国家社科基金重大项目首席专家马强表示:“蜀道如今更多作为文化历史的研究对象,尤其是通过栈道遗址、石刻碑文,展现了古代先民在险峻峡谷中架设栈道的工程智慧,也为我们呈现了丰富的文化遗产,诸如石刻文化、翠云廊代表的生态文化等,均深藏其中。”

“时隔30年我再度探访广元明月峡,明月峡作为川北的交通要道,自古以来就是文化交流的重镇。从古老的栈道到现代的高铁,蜀道见证了中国交通方式的巨大变迁,也承载着悠久的文化记忆。”甘肃省政府文史馆研究员高天佑表示,蜀道是中国历史文化的重要组成部分。广元市委、市政府在推动蜀道申遗方面走在了前列,作出了积极努力。他建议,广元应更加重视古代交通文化资源的研究与宣传,提高公众对蜀道文化的认知。同时,定期举办国际学术研讨会,以全球视野深入探讨蜀道文化的价值。此外,借助“网红经济”推广广元旅游资源,打造亮点,提升广元文化旅游的知名度和吸引力,让蜀道更好地走向世界。

近年来,广元市在系统推进蜀道文化研究阐发、保护传承、宣传普及、创新利用等方面做了大量卓有成效的工作,特别是牵头成立蜀道文化保护传承利用联盟和“大蜀道”文化旅游发展联盟,积极推进川陕甘渝蜀道保护利用事业,除推动学术课题研究,还开展有“名家走蜀道”社科普及活动、中华蜀道文脉传承与发展学术交流系列活动、“蜀道行”文化遗产展示推介活动、“大蜀道文化旅游活动周”、国际媒体人古蜀道采风行等“出圈”又“出彩”的主题系列活动,为宣扬蜀道文化做出卓有成效的成绩。今年1月,广元市联合省内高校专家教授正式启动四川省蜀道研究会筹备工作,近日,获四川省民政厅批复同意,四川省社科联为业务主管单位。

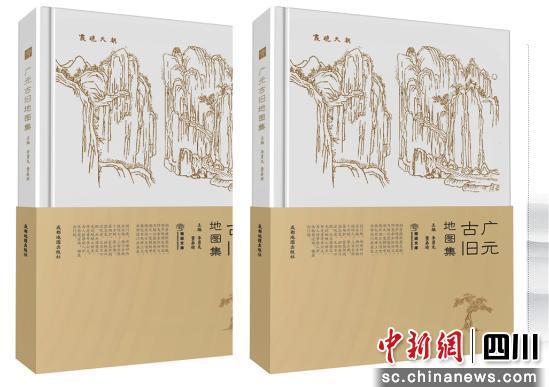

当天,还举行了蜀道研究成果发布会,现场发布了《广元市古旧地图集》《蜀道方志类编·道路关津驿铺类》《蜀道方志类编·金石类》等研究成果。

据悉,12月18日至20日,由广元市委宣传部、广元市社科联主办,以“汇聚名家智慧·弘扬蜀道文化”为主题的2024年“名家走蜀道”社科普及冬季活动成功举行。国内50余名专家学者沿着金牛道、褒斜道,参观调研了广元市朝天区中子铺细石器考古博物馆、明月峡栈道和陕西省汉中市石门栈道、留坝县张良庙博物馆、留坝县中国栈道博物馆、汉中市博物馆等众多文化场所和历史遗迹,探究蜀道历史,寻求蜀道文化保护、传承和利用新思路。(完)