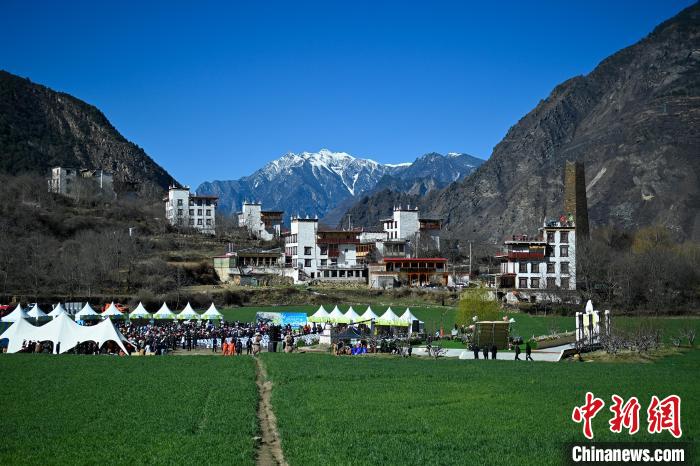

中新网四川新闻3月26日电 仲春时节,成都市郫都区红光街道宋家林村红星支渠,水清岸绿、道路干净整洁,与在此休闲的村民相映成景,构成了一幅美丽的春日乡村画卷。去年夏天开始,宋家林村发动村民整治人居环境,冬去春来,如今绿意盎然的村庄环境,闪耀着乡村振兴的勃勃生机。

“以前,这条支渠可不是这般模样。”村民陈杰指着眼前“青花亮色”的流水说道,原来支渠两岸被杂草覆盖,几乎看不见水,夏天更是蚊蝇乱飞,村民一刻不愿意在岸边多待。

去年,汛期来临前,为了防汛需要,宋家林村出资请来专业人士进行疏浚。这次花钱除了换来看得见的成过,也买来了一些“精神收获”。“与其花钱请人,不如发动村民自己干。人家来清理一次管得到好久?我们要争取管长期。”宋家林村党总支书记李林说道。

于是,一场声势浩大的人居环境整治行动在炎热的夏天启动了,率先实施的区域就在红星支渠沿线。“这片区域位于我们村二组境内,为了方便推进,我们研究后又划分成了4个片区,每个片区安排2名村工作人员牵头,发动村民一起行动。”李林介绍道。人居环境整治闭门造车也不行,宋家林村组织村民前往崇州、彭州、都江堰等地参访学习,着重了解优秀的经验做法,采“他山之石”以攻自家之玉。

实施人居环境整治提升,人、财、物样样都是棘手问题。“大笔资金投入不现实,所以我们村上工作人员进入片区是带着任务去的。首先是要发挥党建引领作用,找到党员,和党员一起挨家挨户做工作。其次找当地有威望的村民参与进来。三是找有技术的村民,很多工作需要用到他们的技术。四是找有时间的村民投工投劳。最后是找一些资金,链接社会资源。通过‘五找’,解决人财物的问题。”李林说。

走进陈家院子活动广场,精致的花坛格外显眼。从设计、用料到施工,这处花坛身上集中体现了“五找”。据悉,负责花坛设计的陈礼朋是本村村民,在外从事园林设计工作。听说院子在搞环境整治,他便回村贡献智慧。花坛里的花花草草是村民捐的,整个布置也是有时间的村民义务劳动,按陈礼朋的设想实施的。动员村民主动参与是宋家林环境大变样的关键,除了陈礼朋,雷清明也是村民身边的好榜样。他是党员,不仅将自家房前屋后收拾得干干净净,还发动一家五口都参与了片区环境整治。

花小钱办大事,宋家林村在动员社会资源方面自有一套办法,甚至是将“变废为宝”“就地取材”发挥到了极致。走进陈家院子,电线杆穿上了“毛衣”,院墙上“长”出了熊猫以及其他雕塑,每一处花坛都用竹篱笆围着,既生态又精致。李林说:“这些东西我们一分钱没花,全靠变废为宝、就地取材,才给张罗出来。不过看起来一点也不违和,挺好的。”

如今来到红星支渠,沿岸杂草、杂树不在,一眼望过去格外通透。有村民望着远处感叹:“原来我们这儿能看得到高楼啊”。河岸两侧取而代之的是整齐的花坛,五颜六色的花草点缀其间充满了春天气息。白天走在村道上,路面干净整洁没有灰尘。哪怕是夜晚也不担心因天黑失足,因为有太阳能板提供电能,点亮了沿线的“彩灯”,夜间微弱但温暖的灯光照亮了村民回家路。

村居环境好了,村民住得舒心,开始打从心里愿意保护环境。在村民的参与下,长效管护机制也已经建立并发挥作用。“上周连续两个早上,我因为去开会所以大概七八点的样子经过红星支渠这段路,路上我看到家家户户都在打扫自家门前的道路,这个场景我看到后挺感动的。”宋家林村党总支委员冯娩容透露。现在主动打扫卫生已成为村民的习惯。每个人居环境整治行动中,大家已不再是旁观者,而是主动卷起袖子,甩开膀子,积极参与。

因乡村颜值提升,2025年宋家林村已有三户居民回村建房。“在外打拼多年,春节后回村发现,现在环境很不错啊。‘诗和远方’就在家门口,所以我和家人商量,干脆就把房子翻修一下,反正距离城里也很近,交通也方便,以后就回村住。希望我们村的环境越来越好。”一位建房的村民说道。

乡村要振兴,环境是底色。近年来,郫都区红光街道围绕乡村振兴战略和农村人居环境整治提升要求,把人居环境整治作为推进美丽乡村建设的主抓手,多方发力、多措并举,让人居环境整治“见实效”,乡村环境“展新颜”。

村里环境美了,村民住着舒服,宋家林村还打算利用“高颜值”吸引企业前来投资,让村民在家门口挣钱。“接下来,我们打算进一步巩固已有成果,同时动员其他院落见贤思齐,踊跃跟进。努力实现从‘局部美’到‘全域美’、从‘一时清’到‘长久治’,不断优化人居环境,全力打造宜居宜业和美幸福乡村。”李林说道。(完)