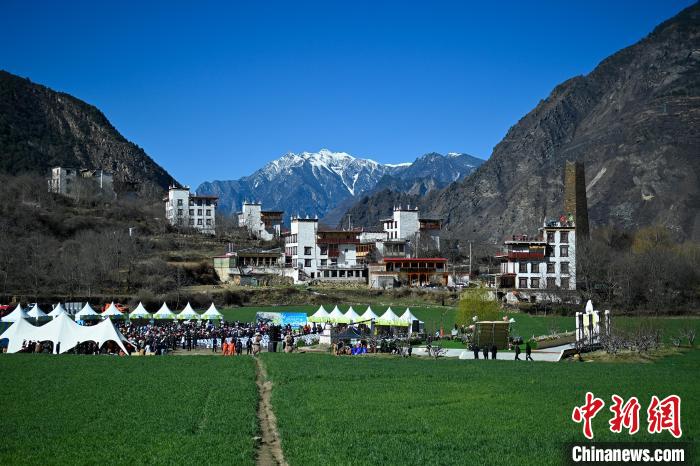

中新网四川新闻4月1日电 (杨璐霜 杨义基 黄琬璐)3月31日,泸州市古蔺县茅溪镇青龙村碳汇林基地内,一场特殊的巡回法庭审判落下法槌。张某某等6名被告人因使用禁用工具非法猎捕毛冠鹿、小麂等国家保护动物,被古蔺县人民法院依法公开审理。这场“以案释法”的生态司法实践,不仅让百余名旁听村民深受震撼,更成为赤水河流域生态保护法治化进程的生动注脚。

庭审现场,法官结合案情,详细阐释《刑法》《野生动物保护法》及《赤水河流域保护条例》中关于禁猎区、禁猎期的规定,强调“生态有价、损害担责”的法治理念。被告当庭忏悔:“以前不懂猎几只‘山货’犯法,现在明白了绿水青山就是子孙饭碗。”旁听席上,村民、各民族代表和生态护林员屏息凝神,司法利剑斩断生态破坏“黑手”的同时,更将法治种子深植人心。

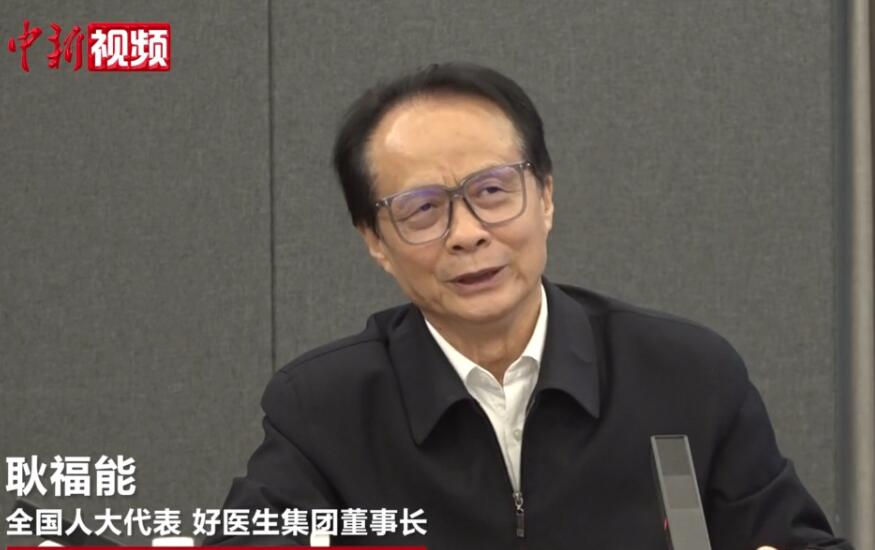

赤水河作为长江上游重要生态屏障,流域内生物多样性丰富,每年3月至7月是野生动物繁衍的关键期。然而,沿岸部分村民受传统“靠山吃山”“打山”陋习影响,非法狩猎、捕捞等行为时有发生。古蔺县人民法院旅游环保法庭庭长周云表示:“巡回审判不仅为惩治犯罪,更要用鲜活案例凝聚保护共识,让‘不捕不猎’成为行动自觉。”

“赤水河的清波,流淌着法治的力量。”近年来,云贵川三省通过跨区域司法协作,建立赤水河流域环境资源审判联动机制,严厉打击非法狩猎、盗伐林木等违法犯罪。此次案件审理正是跨域司法协作的缩影。古蔺县与贵州省仁怀市两地法院深化信息共享、案件协同和生态修复合作,推动流域治理从“各自为战”转向“全域联防”。

碳汇林基地不仅是审判场所,更是生态修复的实践平台。基地负责人刘宗伟曾目睹荒山秃岭水土流失之痛,如今在司法引导与政策扶持下,他将数千亩荒地治理为甜橙果园,带动周边村民年增收超万元,成为“法治带头人”“环保代言人”。

青龙村党支部书记刘学涛感慨:“过去村民法律意识淡薄,现在人人争当野生动物‘宣传员’。”庭审前,村委会主动拉起环保横幅,组织村民旁听;庭审后,苗族、彝族群众纷纷加入护林队,曾经的“狩猎者”转型为“生态守护者”。截至2024年6月,三省政法系统近四年办理涉赤水河环境案件1325件,累计放流鱼苗360万余尾,补植复绿超1752.85余亩。

从“非法狩猎者”到“生态修复者”,从“法律旁观者”到“环保践行者”,赤水河畔的变迁,彰显着司法守护绿水青山的决心,古蔺法院助力打赢长江十年禁渔持久战,严格落实《中华人民共和国长江保护法》《四川省赤水河流域保护条例》。严厉打击“电毒炸”“绝户网”等各类涉渔违法犯罪活动,切实保护长江珍贵濒危野生动物,让更多群众在“看得见的正义”中共享绿色红利。(完)