中新网四川新闻2月24日电(刘雨 蒲娇)23日,由成都市天府文化传承发展促进会主办、成都传媒集团承办的“天府文化云讲堂”系列活动走进杜甫草堂,特邀嘉宾中国作协副主席、四川省作协主席阿来以“杜诗绘美景·方寸现成都”为主题,携《江村》《为农》等八首经典杜诗以文会友,带领观众解文读字,追古人之风,品蜀地诗情画意。

找寻“向往的生活”

入川后杜甫创作路线充满诗意野趣

公元759年,“其实,那时的成都并不是杜甫建立草堂的首选地。”云讲堂伊始,据阿来讲述,最初杜甫的首选是秦州(今甘肃天水),但由于在当地没有获得能够用于兴建草堂的土地,并且战乱之中的北方能够周济他的朋友也不多,公元759年的腊月,他携家带口来到了成都。

在经历长途跋涉,颠沛流离且极尽疲惫之后,成都的繁华与安逸让杜甫眼前一亮,这竟是与他此前生活过或游历过的地方迥然不同的城市,这种“惊艳”的证据,在诗句“曾城填华屋,季冬树木苍。喧然名都会,吹箫间笙簧。”中得到了印证。

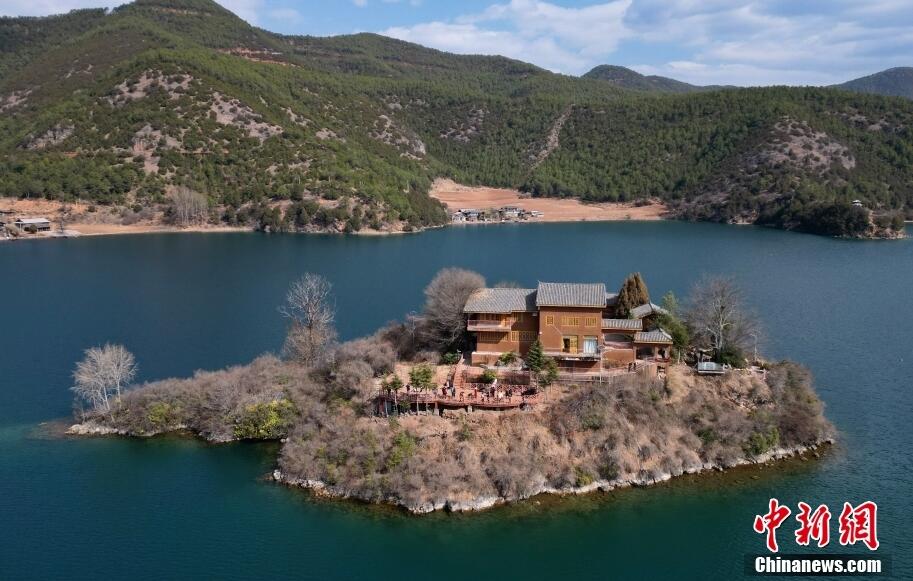

来成都之前,杜诗风格悲壮凄凉,极尽沉郁顿挫,但在定居草堂后,恬淡美好的生活让其诗作风格急剧“拐弯”,尽现清新舒缓之风。阿来表示,不论是《江村》的“清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。自去自来堂上燕,相亲相近水中鸥。”还是《为农》中“锦里烟尘外,江村八九家。圆荷浮小叶,细麦落轻花。”,都描述了美丽的田园画卷。在这里,远离喧嚣,寻一处住宅,耕田劳作,累了便在田埂休憩,渴了就掬一捧甘甜的溪水,新荷圆圆浮水面,嫩绿小麦轻轻扬花,一切都如此静谧又醉人,杜甫浮萍般的狼狈日子终于告一段落了,环境安逸宁静,家人各自忙碌,这便是他最向往的生活。

化身“美好生活观察家”

杜诗定调成都自然与人文审美风范

杜甫在成都的日子不富裕,但蜀地给了杜甫来之不易的安定。也正是成都的富庶繁华,浣花溪的风光旖旎以及当地民风的简单淳朴,让杜甫化身“美好生活观察家”,有力、有心去发现成都之美。

“细雨鱼儿出,微风燕子斜”,下雨时,小鱼在水面上激起的小水花,燕子在水面低飞并寻找食物,在微风中斜着身子微微摇晃;“芹泥随燕觜,花蕊上蜂须”,筑巢的燕子嘴角衔着香芹泥,采粉的蜜蜂胡须上还留着花蕊的蜜,词句简单淳朴,浑然天成,看似不经意的一笔,背后却都可以看出杜甫的用心。阿来说,在杜甫入川之前,成都的自然风光已经存在了上千年,但没有人这么细致地观察过,也没有人以这样的审美格调来表达过,三年时间里,其两百余首诗篇记录下了这里的气候、生态环境、生活场景,一首首诗句、一个个美词定调了成都的审美风范并影响至今,这是天府文化传承的有力佐证,“没有杜诗,我们几乎无法描摹成都,没有杜甫,我们也几乎无法歌颂成都。”

“个人生活史也是宏大历史的有机组成部分,不是一定关乎历史的宏大叙事才称为史笔。”阿来感叹道,在杜甫之前,除陶渊明外,中国诗歌几乎很少涉及日常生活的内容,“老杜”却在成都诗中开辟出一个巨大的题材领域,这也是其诗作称为“诗史”的重要原因。

据悉,本次节目结束后,天府文化云讲堂系列活动将全新出发,通过更加引人入胜的新媒体手段提升成都故事的创意表达,让灿烂的天府文化“动”起来、“活”起来。(完)