中新网四川新闻1月13日电 (吴平华 单华燕 高巧)近日,“守根铸魂:国家级非遗珙县蜡染传承与创新设计工作坊”(第二期)开班仪式在宜宾学院举行。此次活动为期8天,邀请了专业导师、非遗传承人亲自上阵,他们从基础针法到审美培养,再到图案设计,带你沉浸式感受岁月沉淀的非遗之美,探索其与现代设计的契合点,创作出更多具有创新意义的蜡染作品。

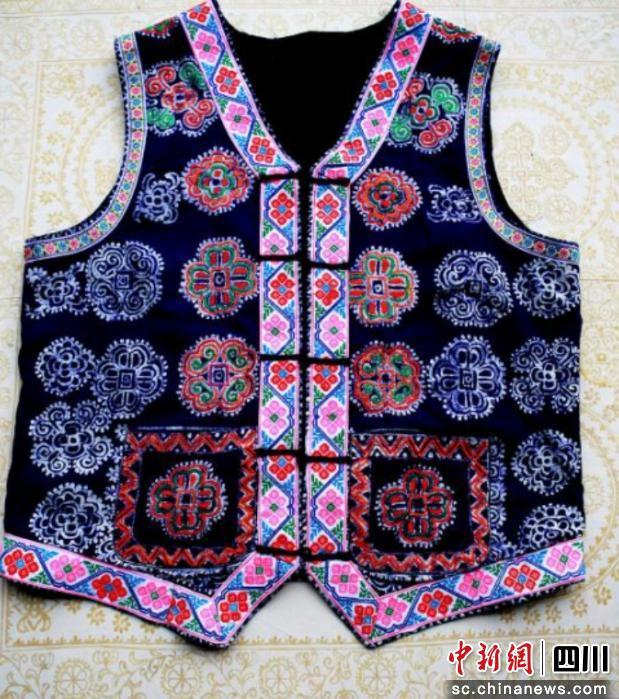

蜡染,古称蜡缬,在苗族地区普遍流行,珙县称蜡染为“丈宙”。据介绍,珙县苗族蜡染以蓝白两色为主调,图纹中自然纹与几何纹居多,有的继承于传统,有的源自于生活,往往一纹多义。珙县地区的苗族同胞常将蜡染成品做衣饰、百褶裙、围腰、卧单、枕巾、帐沿、门帘、包单、蚊帐等,它不仅仅是一种技艺,更是苗族文化的生动写照,每一幅蜡染作品都蕴含着古老的传说、民族的信仰和对生活的热爱。那细腻的线条、独特的构图、清丽的色彩,无不展现出苗族人民的勤劳与智慧。

一开始,苗族蜡染只是在祖辈间相传,但随着村寨里熟悉的蜡染画老手艺人越来越少,妇女们空守着技艺却没门路致富。为了更好的传承该遗产,珙县成立了工作组,囊括民俗、美术、非遗等各领域专家,对县内的蜡染制品进行了全面的梳理存档。此图谱在呈现图纹原貌的基础上,归纳了几大类型,总结了美学特点,更为突出的价值在于对图纹的含义进行了探究,通过采访民间艺人、诉诸文献、翻阅古歌和民俗传说、求教专家等,使得蜡染承载的历史文化信息更加明晰。

同时,建立以珙县苗族蜡染为龙头,以64个传习所、传习点为支撑,打造目前国内最大的蜡染主题文化展陈馆,通过建设非遗传习体验基地和非遗工坊以及参加全国各地非遗专场活动等形式,将“请进来”和“走出去”结合,努力实现传承人有作为,非遗项目有市场。

2006年,珙县罗渡苗族乡以苗族蜡染为特色,创建了“四川省民间艺术之乡”。2008年,珙县罗渡苗族乡被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”。2011年,蜡染技艺(苗族蜡染技艺)经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。2024年,珙县苗族蜡染入选第二批“非遗四川·百城百艺”四川非遗品牌。

如今,蜡染艺术的欣赏与应用已不限于苗族群体,蜡染制品的多样化、商品化色彩更加突出,珙县苗族蜡染已走出大山,频频亮相于各类展览,让世人惊叹。(完)