中新网四川新闻11月5日电 (安峥 伏红梅)深秋的安州区枫香村,远山青翠,几点鹅黄点缀着动人的秋之静美。在这样动人的水墨画间,一处在村民老宅基地上新建的田间民宿安驿·六间堂显得格外引人注目。纷至沓来的游客,让该村的“乡村运营官”陈兴友在心里默默盘算着:一年能增加多少村集体收入?相应的配套服务又能安排多少村民就业?

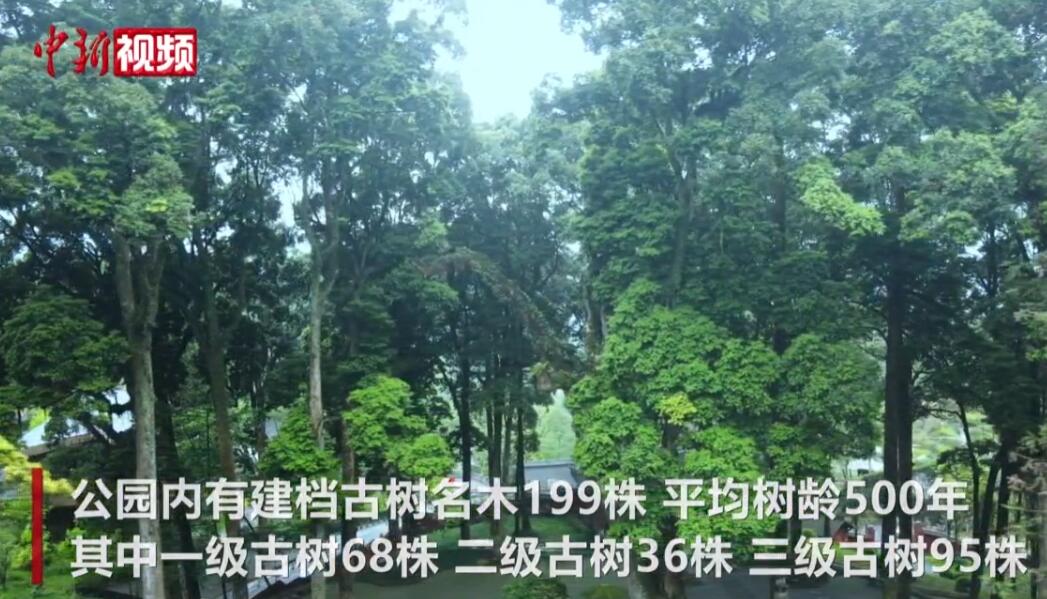

雎水镇枫香村位于川西平原北部,距离城区38公里,村里兼顾山地景致、田坝风光、森林景色,因境内有一株千年枫香树而得名。过去,这里守着丰富的自然旅游资源,却由于没有产业植入和专业化运营,缺乏造血功能,陷入发展困境。

如何利用资源优势发展乡村产业,助力乡村振兴?安州区因地制宜探索“乡村产业运营官”模式,发挥民营经济人士的各方优势,进行整村规划发展的推进。2022年,安州区工商联(总商会)副会长、四川合多信息科技有限公司负责人陈兴友被聘为“乡村产业运营官”。在陈兴友和团队的运营下,安驿箱几、安驿·六间堂、驴友俱乐部、户外营地等一系列带有“枫香IP”的项目在绿水青山间出圈,游客纷至沓来。截至目前,成功签约农旅项目5个,总投资1500余万元,带动特色水产、特色研学等创收420余万元,搅活了乡村经济的一池春水。

11月4日一大早,陈兴友就来到枫香村村委会,一周一次的产业发展交流会当天召开。没有繁杂的会议流程,说的全是干点点。陈兴友和村干部就这周产业发展、项目推进过程中遇到的困难一一摆出,各抒己见提出意见建议。

“长久来看,如果乡村只建设、不经营,只投入、不产出,这种模式不可持续。要解决这些问题,就需要靠运营。”村党委书记张理志介绍,2022年,“乡村产业运营官”模式带来的第一个改变,就是村集体与民营企业共同成立了运营公司。通过公司的共同决议,将产业发展作为带动枫香村村民增收致富的重要手段——依托枫香村丰富的山水资源、多彩的人文基底,立足“特色农业+科普基地+田园旅居”功能定位,全力建设乡村公园。

人心齐,产业兴。陈兴友及团队积极调动自身的商业、资金、人脉资源,带领团队深入田间地头对枫香村进行产业调研,同时打造“数字枫香”运营平台,解决乡村资源“谁买单”、乡村旅游口碑“怎么树”、乡村振兴“为谁兴”等问题,实现村级资源市场化运营,加速赋能全域农文旅融合发展。

“时下在推进乡村振兴的进程中,一些乡村苦守着好山好水好资源,却迟迟无法变现。究其原因,乡村干部善于做群众工作,但也存在短板,比如乡村规划专业知识、新的发展理念,且因为缺乏品牌包装,在产品营销上存在短板。”安州区工商联副主席强广思表示,安州区工商联立足自身职能和优势,积极引导动员民营经济人士担任“乡村产业运营官”,利用他们的人脉、资源、渠道优势,帮助乡村打通文旅产业和市场的“任督二脉”。

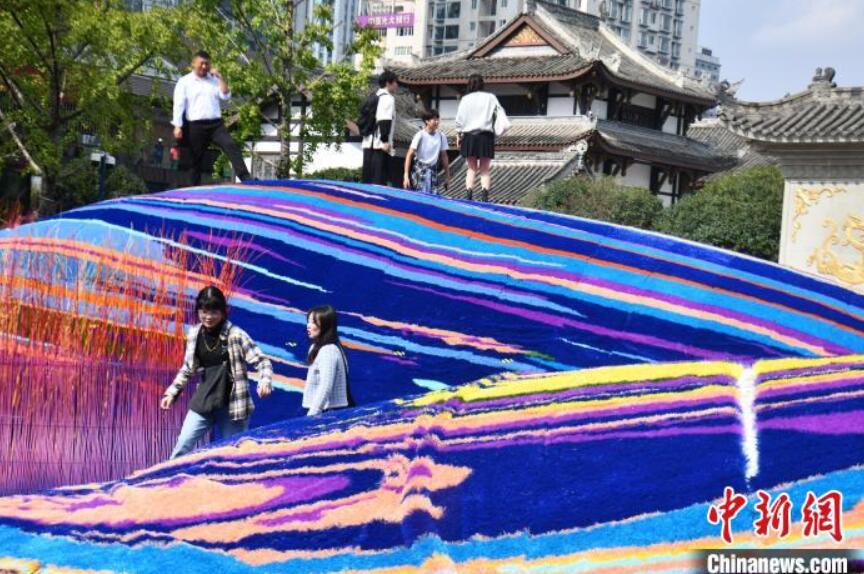

“为了避免盲目招引企业阻碍整村长期发展,我们根据全村实际资源情况规划了枫香景观大道、田园旅居线、研学补给站、户外营地及拓展基地等产业业态22个。只有符合产业发展规划的企业,才能进入。”陈兴友介绍,目前田园民宿、露营平台、泉塘坝生态园等6大项目已经落地实施,项目建设完成后将进一步串联村内多个旅游景点,形成以当地田园风光为特色的乡村田园式旅居环境。

如今,安州区聚焦全区15个脱贫村、3个乡村振兴重点帮扶村,让“乡村产业运营官”的模式在全区遍地开花,不仅长出“枝繁叶茂”的特色产业,更是结出乡村振兴的累累硕果——

黄土镇江池村“乡村产业运营官”任洋靖丰,建立“公司+园区+联合体+专合社(家庭农场)+基地+农户”的发展模式,铺设沼液肥输送管道近60公里,覆盖江池村等村组6000余亩;牧场周边配套土地5000亩,流转土地近2000亩,带动农户种植青贮饲料7000亩;

探索“企业+村集体”模式,村集体以土地、闲置资产等资源入股,推动村企共同发展,鼓足“钱袋子”。齐心村“乡村产业运营官”陈劲杰整合全村文旅资源,着力打造民宿产业集群,陆续推出“遇见·栖心”等各类特色民宿37家,带动当地农民就业300余人,去年村集体经济收入达116万元……

目前,安州区已聘任陈兴友、任洋靖丰、陈劲杰等乡村产业运营官7名,下一步,安州将继续深化“乡村产业运营官”模式的探索与实践,不断优化政策环境与服务保障体系,推动成立“乡村产业运营官联盟”,实现村企共建共赢。(完)