中新网四川新闻4月3日电 (陈越)近年来,泸州市龙马潭区胡市镇聚焦党建引领、自治创新、集体共富,高标准编制宜居宜业和美乡村规划,深入推进民族团结与乡村文明融合发展,聚力画好共同富裕“同心圆”。

聚焦党建引领,统揽全局,推动长效长治。坚持思想建设。充分发挥党组织基层治理主心骨作用,把加强基层党组织建设与推进民族团结、促进乡风文明同安排、同部署。将“民族团结+文明乡风”作为宣讲工作的“必修课”贯穿始终,充分利用“胡市大课堂”等载体,整合链接共建单位、高校等资源优势,开展民族团结进乡村等主题宣讲20余场。

坚持典范引领。在各族群众中积极挖掘文明院落、家庭的典型案例和先进事迹,定期开展各民族文明群众评比活动,至今已选树先进典型20余人。举办经验交流会、现场观摩等活动,让群众在聆听身边人的故事中,感受并学习良好家风,进而以好家风带动好民风,进一步激发各族群众参与乡风文明建设的热情。

坚持群众参与。把民族团结进步和文明新风具象化,培育党员先锋队、巾帼志愿服务队、“一青一贤”服务队等一批特色鲜明志愿服务组织,累计开展“石榴籽”义诊服务、“同心圆”暖心课堂等志愿服务活动70余场,覆盖各族群众4000余人次。

聚焦自治创新,多维发力,打好文明基础。巧设“小积分”撬动治理“大提升”。坚持“由表及里、塑形铸魂”,推广运用“积分制”管理,将积分与志愿服务、村级事务、村民利益等相关联,对参与志愿服务和矛盾调解、主动认领公共区域卫生任务、完成自家院落绿化卫生、受到各级党委、政府表扬等项目给予加分,对乱搭乱建、邻里纠纷、破坏环境、违规违纪等行为进行扣分。推动乡村治理有镜子可照、有尺子可量、有标杆可比,引导群众从“台下看戏”变“上台唱戏”,共同构筑人人参与的中华民族大团结良好氛围。

扮靓“小院落”推动乡村“大卫生”。持续巩固人居环境整治基础,对村容村貌进行再“加温”,集中开展院落清洁、家居卫生等专项整治行动,融合推进卫生评比“家家赛、户户评”活动,每月评选出“美丽庭院”,并在“红黑榜”进行公示,拉满仪式感,促进村民在美丽乡村建设中变“勉强干”为“随时干”,刷新村庄新颜值,夯实民族团结物质基础。

激活“微力量”带动文明“大增效”。以“乡土、乡情、乡愁”为纽带,引导企业能人、乡贤志士、学生群体等在民族团结、移风易俗、奖教助学、尊老助残、教育卫生等方面积极作为,组建10余支自治队伍,化身乡村治理“参谋员”、矛盾纠纷“调解员”、乡风文明“引路员”,带动400余名村民参与到矛盾纠纷化解、卫生互扫等活动,激发各族群众由“要我文明”向“我要文明”转变。

聚焦集体共富,做优做美,促进宜居宜业。夯实“订单农业”基础地位。将民族团结与文明乡风协同发展的同时,促进二者建设成效与农业发展同频共振,组织各族志愿者走进田间地头,开展送技术、送服务等活动14场次,发动群众勤劳致富,以“公司+专合社+农户”为运作模式,统一发展“订单农业”,形成上联行业、下联农户的发展新格局,建立健全联农带农富农机制,率先试点开展“双季高粱”种植,第一季高粱亩产量623斤,第二季高粱亩产量520斤,两季高粱亩产叠加,亩产量突破1100斤,实现了高梁由一年一收向一年两收转变,提高土地利用率的同时促进各族群众增收致富,来裕高粱专业合作社获评国家农民合作示范社。

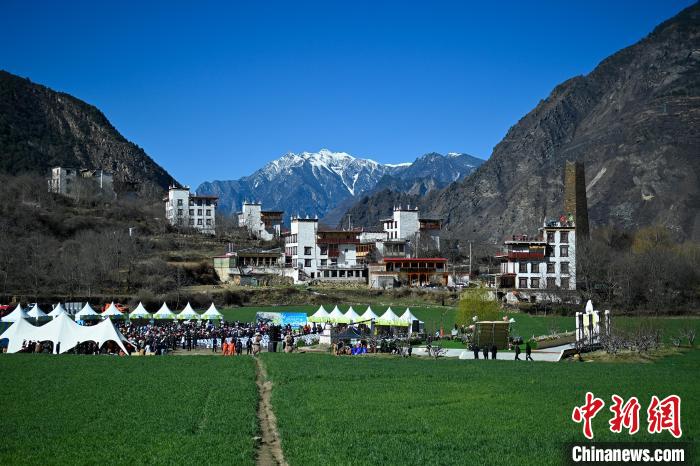

探索“体验农业”发展模式。一方面组织各族群众通过外出学习和走访调研,合理利用土地闲置期间种植10亩赤松茸和彩色油菜,在春天打造出一片诗意的“油菜田里寻宝藏”图景,带动周边增收。另一方面,招引第三方协作共建“高粱公社”研学教育基地,将传统农耕文化与劳动教育相结合,开展“初迈野火饭全国亲子幼儿教育活动”“开秧门”农耕文化节等农耕文化体验活动,线上线下参与活动总人数达5万人,以民族团结为特色产业发展赋能。

打造“观光农业”近郊高地。推动文农旅融合发展,错峰打造向日葵花田、万寿菊花海、彩色油菜观光带等小型休闲观光农业,带动周边农家乐、“濑溪河集市”、鸿泰生态养殖农场等新型农村主体层出不穷,沿岸文明旅游新场景不断涌现,加速促进各民族共同繁荣发展。(完)