中新网四川新闻10月19日电 (杨予頔)10月19日,在天府书展现场,由四川博物院副研究馆员张凯编著、成都传媒集团旗下成都时代出版社出版的新作《大千敦煌——张大千敦煌石窟考察笔记研究》正式发布。200余幅高清影像,70万字编著内容,首次全景式公布了张大千1941年敦煌考察的原始笔记手稿,为敦煌学研究揭开了尘封的历史帷幕,带来了宝贵的第一手资料。

20世纪40年代初,画家张大千前往敦煌,对莫高窟进行了大量的临摹、记录、整理与研究。期间形成的考察笔记手稿,现藏于四川博物院,是敦煌艺术研究的一手珍贵文献。该手稿现藏于四川博物院。据张凯考证,此手稿主体是1941年张大千初到敦煌时所作的石窟考察记录,共记录石窟222个,其中榆林窟40个,莫高窟182个,真实记录了张大千初见敦煌时的所见所感。

其中,莫高窟第85窟甬道北壁上的“第五十洞”字样,曾让不少民众费解,它为什么与其他敦煌石窟编号都无法对应?在研究初期,张凯就关注到张大千手稿中的“第一洞”“第二洞”等编号与学界沿用至今的张氏编号完全不符。为了厘清这段模糊的历史,他多方查阅文献,多次赴敦煌实地勘校,最终确认这些是张大千未形成系统编号前的“临时编号”。

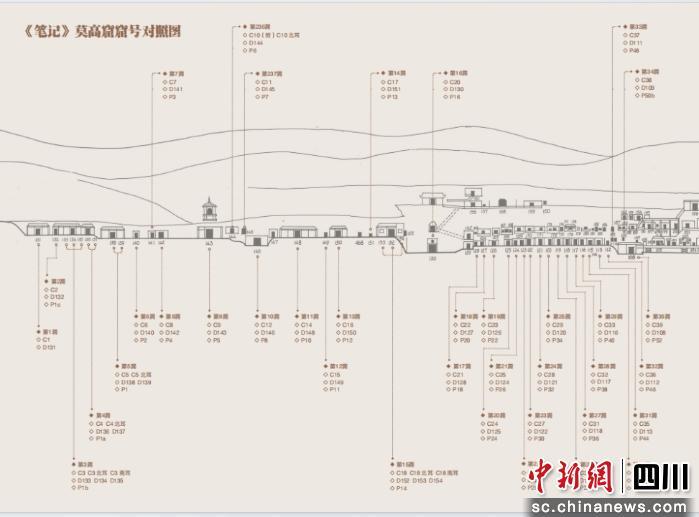

经过长期的深入研究后,张凯认为,“第五十洞”正是1941年张大千莫高窟“临时编号”的历史遗迹。张凯悉心编制了窟号对照表与超长拉页图,实现手稿所涉“临时编号”与张氏编号、敦煌研究院官方编号的一一对应。这一成果不仅明确了壁画临摹作品上数字编号的属性,更为梳理1941年张大千敦煌考察史、推进其临摹壁画分期研究提供了关键支撑。

此外,张凯还花费大量心血,把张大千当年临摹的敦煌壁画,和敦煌的原始洞窟一一对应了起来。书中张大千的每一幅摹本,都能找到它们在洞窟里的“原型”。

如今,张大千初见敦煌时的石窟记录手稿在沉寂80多年后,首次全貌亮相。《大千敦煌——张大千敦煌石窟考察笔记研究》不仅真实呈现了手稿原貌,并辅以释文,也以抽丝剥茧般的笔墨,还原1941年的历史现场,并将百余张临摹敦煌壁画作品置于敦煌洞窟的彼岸空间。

“这部735页的《大千敦煌》,沉淀了跨越时空的艺术对话,并从文字手迹、石窟实拍图、敦煌壁画摹本佳作三重维度为读者构建起深度的沉浸体验。”该书责编傅有美介绍。

原四川博物院副院长、首席专家,著名美术史家、书画家魏学峰表示:“这部作品不仅以翔实考据彰显出作者深厚的学术功底,更针对此前学术界围绕‘张大千敦煌实践价值’的争议,通过一手史料与严谨论证进行了有力印证,最终清晰梳理出张大千在敦煌文物保护、艺术传播与学术研究领域的卓越贡献,为相关研究提供了重要参考。”

“张大千敦煌考察手稿沉寂八十多年后以全新的面貌呈现出来,此乃敦煌学学术之幸,热爱敦煌的人又多了一本好书。”在敦煌学专家、陕西师范大学图书馆馆长沙武田看来,该书也为客观地认识和评价张大千提供了一份更为翔实的资料。(完)