中新网四川新闻10月11日电 (邹立杨 马小林)党的十八大以来,泸州市人社部门坚决贯彻落实中央、省市决策部署,坚持以民生为本,不断深化社会保障制度改革,不忘初心,牢记使命,为各类群众解除后顾之忧,促进了经济发展和社会稳定,发挥了民生保障安全网、收入分配调节器、经济运行减震器的作用,有力支撑了全市经济社会高质量发展。

就业促进“更加充分”

10年来,泸州市全方位推进城乡就业服务。全市累计城镇新增就业47.17万人。城镇失业人员再就业13.24万人,就业困难人员就业5.33万人。认定高校毕业生就业见习基地334家,动态消除零就业家庭,城镇登记失业率控制在2.25%~3.53%之间,就业形势基本稳定。

大力促进大学生就业。对高校毕业生实行提前介入服务。2016年以来,泸州市高校毕业生实名制登记人数为31126人,提供各种就业服务4.3万人次,实现就业2.82万人。2012年以来,泸州就业见习基地从68家发展到目前的334家,累计开发就业见习岗位1.34万个次,累计吸纳6614名离校2年高校毕业生和16-24周岁失业青年参加见习;鼓励和促进高校毕业生创业,促进大学生创业4444人。

大力促进重点困难人员就业。10年来,全市累计开发公益性岗位8.82万个次,实行托底就业援助,安置就业困难人员、残疾人、脱贫劳动力等8.21万人次,落实公益性岗位社保补贴5855.85万元,岗位补贴56994.53万元。2019年7月,泸州人社局被省人民政府表彰为“四川省残疾人就业工作先进单位”。

开展“造血式”就业扶贫。以“教育培训一人,就业创业一人,脱贫致富一户”为目标,大力实施“深度贫困地区贫困劳动力技能培训全覆盖行动”,开展职业培训32.39万人次,组织脱贫劳动力开展各项就业培训5.7万人,落实培训补贴3758.9万元。2019年、2020年,泸州市连续2年被四川省委办公厅、省人民政府办公厅表扬为“全省去冬今春农民工服务保障工作先进单位”。

社会保险“全民覆盖”

10来,泸州市坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”方针,完善各项社会保险制度,织就社会保障安全网,牢牢守护住507万酒城儿女美好生活。

社会保险制度更加完善。2013年,进一步扩大企业职工基本养老保险制度的覆盖范围,取消个体参保人员的户籍限制;2020年12月,实施企业职工基本养老保险基金省级统收统支;2022年1月,实施企业职工基本养老保险全国统筹。2014年8月,合并实施新农保和城居保两项制度,10月实施机关事业单位养老保险制度改革,实现基本养老保险制度全覆盖。

社会保险覆盖范围更加广泛。以社会保险全覆盖为目标,通过信息比对、入户调查、大数据等措施,对各类群体参加社会保险情况进行记录、核查和规范管理,实施社会保险精准扩面,推进职工和城乡居民、灵活就业人员、农民工、被征地农民、贫困人口,在内地就业的港澳台居民以及在华就业的外国人等依法参保,享受社会保险待遇,实现全覆盖。截至2022年8月底,泸州市基本养老保险参保297.89万人、工伤保险参保50.95万人、失业保险参保35.3万人,分别比2012年末增长43.64%、185.64%、89.78%。

保险待遇水平逐年提高。企业职工基本养老保险待遇保持每年上调,调整人数达338.55万人次。养老金调待人数从2012年末的18.54万人,增加到目前的40.09万人,增长116.24%;养老金水平从2012年末的1391.7元/人/月增长到目前的2328.2元/人/月,月人均增加936.5元,增长67.29%。城乡居民基本养老保险待遇由从2012年的55元/人/月,调增到目前的105元/人/月,增长了90.91%。全市共计发放养老保险待遇991.16亿元。四是积极实施援企稳岗政策。2015年执行稳岗政策以来,全市为1.4万家次企业发放普惠性稳岗返还资金3.4亿元,惠及职工98.4万人次;为529家次困难企业稳岗返还23665.7万元,惠及职工3万人次。从2016年起执行阶段性降低失业保险费率政策以来,为参保单位减负10亿元。

人才人事“聚合反应”

10年来,泸州市全面引进培养各类人才,营造识才爱才用才的政策环境。全市专业技术人才总量达13.36万人,其中高级职称1.7万人;技能人才总量达30万人。

实施专家智力服务基层行动。引导专家智力向基层一线和重点产业流动,吸引10000余名高层次专家人才参与活动,惠及专业技术人才和基层群众50万余人。2021年,在合江县组建四川省专家服务团第二个地方智库,建立专家长效帮扶机制,助力合江全面融入成渝地区双城经济圈建设。

加强高层次人才选拔培养。2016年以来,成功创建国家级技能大师工作室5个、省级技能大师工作室12个、市级技能大师工作室30个。着力打造“酒城工匠”特色品牌,积极规划建设“中国西部工匠城,有效支撑成渝地区工匠人才需求。

强化基层人才队伍建设。10年来,泸州市累计公开考试招聘事业单位人员2.5万人,累计吸引近50余万人报名参考。全市事业单位编制人员从10年前的52495人增加到67630人;本科学历人数由24352人提升到46960人,研究生及以上学历人数由565人提升到2305人。

实施酒城人才聚集行动。泸州市建成6家博士后科研工作站和7家博士后创新实践基地,博士后科研工作站数量位居全省第二。出台《泸州市“酒城创新人才聚集行动”实施方案》,引进博士、硕士各类人才36.8万人,回引优秀农民工9.2万人。泸州市获评享受国务院特殊津贴人员19人、省学术和技术带头人42人、“天府学者”特聘专家7人,评选市学术和技术带头人84人,入选国家、省级人才项目人数居全省各市州前列。2022年7月,成功组建泸州先进技术研究院。

工资收入分配“稳步增长”

10年来,泸州市城镇居民人均可支配收入保持稳步增长,从2012年的2.07万元,增长到2021年的4.30万元,年均增长率达到9.5%,高于全省0.7个百分点,高于全国1.2个百分点。

健全事业单位收入分配调整机制。不断健全完善符合事业单位特点、体现岗位绩效和分类管理的收入分配制度,落实以体现知识价值为导向的绩效激励政策,出台《事业单位高层次人才工资分配激励机制实施办法》,同时因地制宜开展公立医院薪酬制度改革,医务人员收入水平明显提升。

加强对企业工资分配的宏观指导和监管。完善最低工资标准调整办法,先后5次调整全市最低工资标准,全市最低工资标准达到1970元/月。按时发布企业工资指导线,国有企业工资收入分配制度改革政策得到较好落实。

和谐劳动关系“更加稳定”

10年来,泸州市着力加强劳动保障监察力度,全面提升劳动人事争议调解仲裁质效,引导用工单位依法规范用工,为和谐劳动关系高质量发展提供强劲动力。

积极开展和谐劳动关系创建活动。2017年1月,印发《关于构建和谐劳动关系的实施方案》,成功省级和谐劳动关系企业4个。2019年中国白酒金三角酒业园区成功创建为全国模范劳动关系和谐园区;2022年泸州老窖股份有限公司成功创建为全国和谐劳动关系创建示范企业。

加大劳动人事争议调解力度。全市8个仲裁院均获得省级“示范仲裁院”授牌,创建获评省级金牌劳动人事争议调解组织1个,省级和谐企业培育对象3个,省级金牌劳动关系协调员4名。2012年,龙马潭区胡市镇劳动争议调解委员会被省人社厅评为“优秀服务窗口”。2018年,泸县方洞镇劳动争议调解委员会被人社部评为“劳动争议调解综合示范单位”。2021年,合江县临港工业园区劳动争议调解委员会被评为省级劳动人事争议“金牌调解组织”。2020年5月,实施《保障农民工工资支付条例》以来,全市发现查处违违法行为228件,涉及金额12.3万元。10年来,全市处理劳动人事争议案件22137件,当期结案率96.73%,有力促进了社会和谐稳定。

加强协调劳动关系三方机制建设。进一步完善劳动关系管理体制机制,与总工会、工商联、企业家联合会持续开展集体协商“春季要约行动”,集体合同覆盖率稳步提升,实现劳动纠纷不出“厂区、园区、社区”。

人社公共服务“与时俱进”

10年来,泸州市不断改革和创新,人社经办服务模式更加智能和便捷,着力打造了人民满意的“温暖泸州人社”。

优化便民服务。采取“网上办、电话办、邮件办、预约办、自助办”等方式,不断优化提升流动人员人事档案管理,充分满足档案利用者的需求。从2018年开始,流动人员人事档案业务实现“全省通办”“一网经办”,网办率达85%,年均提供档案接转、查询、材料收集归档、政审、查(借)阅、出具证明等服务4万余件次。

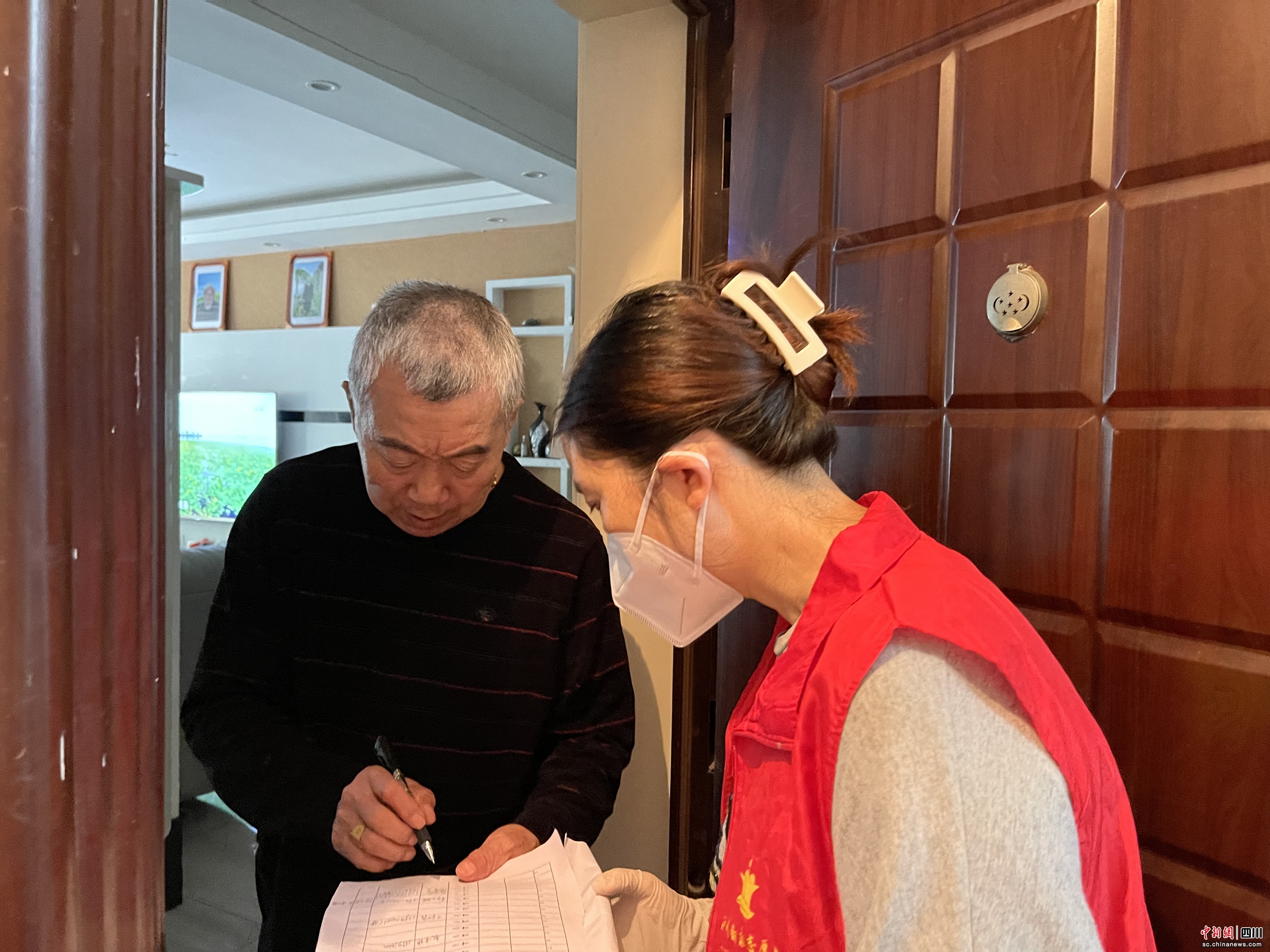

社保经办提质增效。大力推广“0证明”“川渝通办“跨省通办”服务,将社保经办服务下延基层,让群众享受“参保缴费不出乡、待遇领取在家门”的“零距离”服务。截至2022年8月底,共有2.94万人通过“智慧泸州社保”手机办理新参保,在基层平台缴费23.67万人次,缴费金额18.21亿元,“人脸识别”资格认证14.6万余人。

实现社保卡“一卡通”。全市贯彻“数据多跑路,群众少跑腿”服务理念,建成即时制卡网点301个、累计制发社保卡468.43万张、电子社保卡128.88万张;建成惠民惠农一卡系统、阳光审批系统,为180.92万名城乡居民发放各类补贴资金67.84亿元。2020年,泸州市被国家人社部确定为全国社会保障卡“一卡通”创新应用示范城市。

保障和改善民生没有终点,只有连续不断的新起点。泸州市人社部门将坚持以人民为中心发展思想,以更大的改革勇气、更积极的进取精神,推动人社事业高质量发展、可持续发展,为人民创造美好生活筑牢坚实的根基,不断增强人民群众获得感幸福感。(完)