中新网四川新闻4月16日电(向实)一家驻川央企在党建、管理、品牌等领域与宽窄文化不谋而合,九年时间开创了怎样的“宽窄现象”?从“宽窄之道”到“宽窄之用”,何以点燃创新引擎、赋能企业新一轮高质量发展?由宽窄哲学研究院主办的2025宽窄文化体系建设研讨会16日在四川中烟技术研发中心举行,川内数位知名专家学者及文化大咖齐聚一堂,再度论道宽窄文化,共话“宽窄之道”。

“近年来,四川中烟从中华优秀传统文化中汲取智慧和力量,将宽窄文化体系建设与深化企业软实力建设相结合,与推进国宝文化、东坡文化一体发展相结合,为企业和品牌发展注入了不竭动力。”四川中烟党组书记、总经理谢建宏在致辞中表示,多年来,四川省社科院与四川中烟联合举办了多场宽窄哲学、宽窄文化学术研讨,取得了一系列宽窄文化研究成果。希望双方进一步拓展宽窄文化体系的深度和广度,深挖”巴蜀“底蕴、共探”宽窄“哲学之道,深挖“豁达”底蕴、共赏“东坡”心境之宽,深挖“悠闲”底蕴、共品“国宝”文化之美。

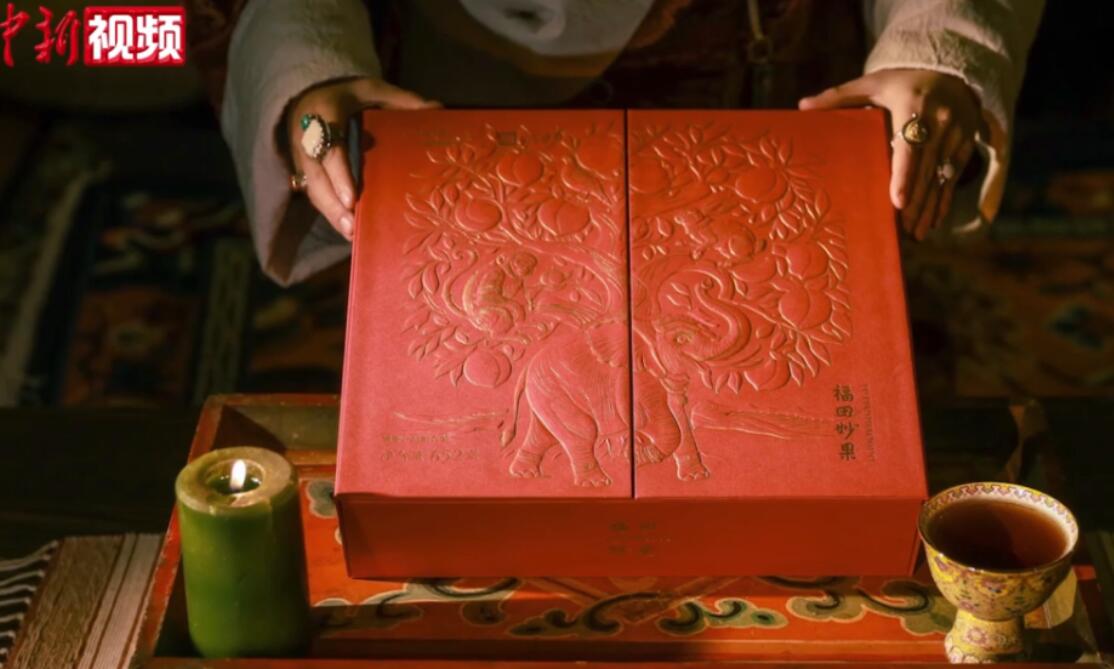

据谢建宏介绍,9年来,四川中烟以宽窄哲学为原动力点燃创新引擎,以宽窄文化赋能品牌成长,以品牌建设铸实企业本底,探索构建党建、管理、品牌“三位一体”的宽窄文化体系建设,创新推动“宽窄之道”与“宽窄之用”的结合和转化,用文化软实力助推企业高质量发展。“我们以宽窄文化赋能企业发展的实践探索,有效实现了哲学文化与产业经济融合创新,从顶层设计上把无形文化转变为有形产品,把哲学价值转化变现为生产力价值,在央企中开创诞生了独树一帜的宽窄现象!”

四川省社科院党委书记、二级教授刘立云在致辞中说,宽窄哲学是中国传统哲学思想的体现,宽窄文化始终贯穿中华民族发展历程。这些年,四川中烟深刻把握“宽窄之度”,推动“宽窄之道”向“宽窄之用”转变,打造了“宽窄产品”,塑造了“宽窄品牌”,释放了“宽窄价值”,凝聚了“宽窄群体”,履行了“宽窄责任”,造就了“宽窄现象”。这一现象本质上是宽窄哲学引领、宽窄文化赋能,是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的鲜活案例。

“四川省社科院与四川中烟充分发挥各自独特优势,进行战略合作实现‘宽窄互补’,让‘宽窄文化’更具四川特征、巴蜀韵味与经济属性。”刘立云表示。

研讨会上,四川省社科院党委副书记、院长杨颖以《“双创”视域下的宽窄文化》为题,提出宽窄文化本身是中华优秀传统文化的重要组成部分,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展也需要“宽窄智慧”。“宽窄文化启发我们从宽严相济中领悟管理之道,从宽以待人中领悟自律之重,从宽打窄用中领悟谋划之要,从衣带渐宽中领悟成功之道。”

中国文艺评论家协会副主席、四川省文联副主席,四川省社科院原副院长李明泉则以《宽中豁达,窄里旷达》为题作了主旨发言。他认为,“宽窄”是中华哲学中最具标志性的概念,“宽窄”不仅成为衡量万事万物的尺度,而且成为观察分析事物矛盾运动、量质互变的框架和视野。宽窄空间思维方式不仅丰富了中国传统哲学的思维方式,而且也为人们的思维视角和思维能力带来了新的变化和挑战。

教育部长江学者、四川大学杰出教授、四川大学历史文化学院学术院长霍巍围绕“三星堆与宽窄”主题做了精彩演讲。他认为,三星堆考古与宽窄文化联系密切。从器物的角度看,三星堆的精巧器物是“窄”,宏大器物是“宽”;从文明的角度看,古蜀文明是“窄”,中华文化是“宽”。三星堆考古提供了文明比较互鉴的样本,其价值和作用应当站在世界史的高度上来认识。

四川省社科院二级研究员文兴吾探讨了宽窄哲学走向世界的逻辑。他提出,宽窄哲学作为一种辩证学说,是对人类生命体运动、变化、发展中普遍存在的“宽窄问题”进行研究的学问,也就是关于人生发展和社会发展空间生产的辩证哲学。“宽窄哲学与四川中烟宽窄文化的关系,本质上是抽象与具体相统一的关系。我们可以从宽窄哲学重构四川中烟宽窄文化系统,以深刻的理性逻辑阐发宽窄文化意境。”

最后,四川省社科院田园牧歌研究中心主任、四川省艺术产业协会主席、东坡艺术研究院院长卢加强以《苏东坡宽窄艺术美学研究》为题,提出“宽窄美学”概念并以此为角度解读苏东坡艺术世界的“宽窄之美”。他认为,在当代艺术陷入形式主义困境的今天,苏东坡的宽窄美学显示出惊人的现代性,启示我们真正的艺术创新源于约束中的自由、形式中的超越。

当天的研讨会上,四川省社科院还发布了《四川中烟宽窄文化体系建设》《宽窄哲学与巴蜀文化》两项课题研究成果。(完)