中新网四川新闻6月14日电(杜成 王伟)14日,由四川省文物局与巴中市人民政府联合主办的“文化和自然遗产日”四川主会场活动在巴中举行,全面展示全省文化遗产保护传承新进展、新成效。

活动现场公布了由四川省文物局评定的2025年文物保护优质工程、文物利用优秀项目名单,其中通江千佛岩石窟文物保护工程获评“四川省2025年文物保护优质工程”,为全省唯一获奖项目。据悉,该项目由中铁科研院文保团队历时538天精心修复完成。

抢救性保护:1500岁的千佛岩石窟告急

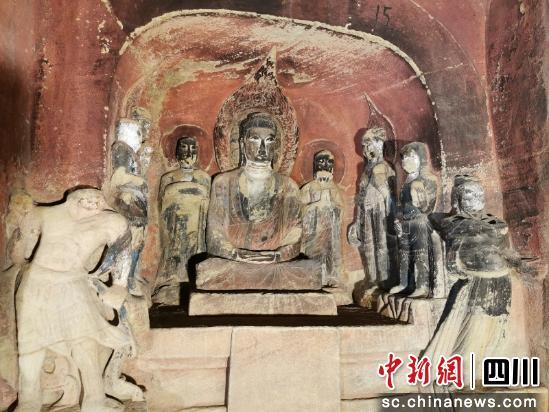

在号称“石刻艺术露天博物馆”的四川巴中市境内,通江县千佛村53米长的黄砂岩壁上,54座佛龛、3000余尊唐代造像静静矗立,诉说历史的风雨与沧桑。

千佛岩石窟历经1500年风雨后,由于砂岩颗粒粗大、胶结物易风化等先天缺陷,加上长期日晒暴露导致的保护建筑失效,以及自然环境侵蚀和人为因素影响,导致千佛岩烟熏油渍层层覆盖,盐渍结壳肆意生长,水渍渗透使岩体疏松,不仅严重影响造像的美观和完整性,更威胁着石窟石刻的长期保存与研究价值。

当地政府于是决定:全面推进千佛岩石窟抢救性保护!中铁科研院文保团队在进行全面前期踏勘分析后,创新思路建立起了一整套科学的保护流程:全面检测、精细修复,探索数字化保存,建立长期监测机制……这种系统性的保护修复措施,成为业内公认的具有四川特色的保护利用优秀范例。

精细修复:确保文物与历史最佳平衡

为确保文物保护与修复的科学性,通过中铁科研院文保团队技术人员系统性实验研究和检测发现,窟前公路扬尘、祭祀油烟、香烛燃烧等外源性污染是主要成因——这些污染物不仅附着于造像表面,还会侵蚀彩绘层,加剧风化劣化。

研究团队系统分析了污染物的成分、分布规律及附着机理,基于最小干预原则,最终采用精准可控的清除技术,有效实现了文物本体保护与历史信息留存的最佳平衡。

修复期间,为确保有害污染物清除效果,项目团队通过一系列检测手段,比如肉眼观察、吸水测试、颜色对比、微观结构分析以及盐分测试等,全面评估清洁效果。

这一整套科学方法既能精准衡量清洁效果,又能灵活调整操作方案,最终形成了一套规范化的砂岩文物清洁标准,为同类型不可移动文物的科学保护提供了可复制的技术方案。

科技赋能:推动“数字四川石窟”行动

为精准治理通江千佛岩石窟内外源污染,该项目团队创新融合物理与化学清洁技术,开展长期实验优化工艺。针对粉尘黑垢等外源污染及盐碱、氧化物等内源病害,团队科学匹配机械清除、化学清洗、蒸汽清洁及微粒子喷射等技术组合,确保清洗工艺与病害特征精准适配。

据了解,该项目团队结合工程实践开展的新材料与新技术研究,取得两项国家实用新型专利,形成产学研结合的工程技术报告,支撑了川渝石窟科技示范基地建设。

此外,项目团队还借助无人机航拍和三维激光扫描,探索数字化保存,配合推动“数字四川石窟”行动,构建石窟数字化档案库,为川渝石窟科技示范和长效保护提供系统性技术支持。该系列工程实现了保护理论与工程实践的协同融合,促进行业技术创新升级,为石窟石刻的长效保护与活化利用提供系统性支持。(完)