今年,闻名遐迩的四川大邑建川博物馆内新开一馆,专门举办“纪念黄埔军校建校100周年主题展”。怀着深深的敬仰之情,我随四川省黄埔军校同学会前去参观。展厅中,丰富浩瀚的详实史料震撼人心,生动鲜活的师生事迹让所有参观者深受感染和教育。

步至学员专栏,一整版介绍《黄埔学员李仕安营救美军飞虎队员》的图文,赫然出现在眼前。令人在肃然起敬的同时,回忆起李仕安老人当年向我讲述的这段往事和他的传奇人生。

彝族孩子饱读诗书

李仕安是彝族人,1912年农历八月初三,出生在四川省凉山州雷波县汉彝杂居区、离城两里多路的一个白彝家庭,彝族姓名格尔伊里底取。“格尔”家族是阿卓兹莫土司(四川省政协原副主席杨代蒂祖辈)属下四大百姓的头人之一,在清嘉庆年间改汉姓为“李”。李家崇尚汉族文化,几代为土司衙门的文房师爷。其父创办过学堂,是后来“四川省立雷波边民小学”的首任校长。李家可称彝族的书香之家,家中孩子都要学习汉语,接受汉、彝双语教育。李仕安自小天资聪明,4岁启蒙,9岁能背诵《论语》,14岁读完四书五经,15岁进城读官学。

考入军校精明能干

1930年,未满18岁的李仕安随一位汉族教师到成都开眼界,看到大街上张贴的四川陆地测量学校《招生告示》,就抱着试一试的想法报名参加考试。结果一考便中,被录入该校地形科学习,两年毕业后在四川陆地测量局工作。本是顺风顺水时,却不知怎么得罪了上司,1933年因“语言悖谬,行动乖张”被革职。一气之下,他于1934年转而从军,在川军暂编第一师第一旅任上尉测绘员,第二年改任上尉参谋。自此从军从政,办理的很多事情都凸显出其过人胆识和精明能干。

最让李仕安一生引以为荣的是,在乱世之中能看清时代潮流,于1935年11月,考入中央陆军军官学校成都分校第一期(同黄埔本部第十期)。从此,他把孙中山先生为黄埔军校题写的:“升官发财请走别路;贪生怕死莫入此门”牢记于心,自觉履行黄埔生的责任与担当。

1936年11月,他以优异成绩从军校毕业。本分配到石家庄刘戡部队,因发生“西安事变”受阻,遂到川军邓锡侯部127师381旅任上尉参谋。1938年派到宜宾百花场乡村师范任少校军训教官。1939年冬,在川军出川抗日的高潮中,他回到凉山彝区宣传抗日,发动群众,组织凉山彝民抗日军,自任教官进行操练。此事虽因后来发生变故未能成行,但爱国之心和工作能力得以充分展示。

当时,西康刚刚建省,省主席、24军军长刘文辉延揽各类人才,招其麾下任用。李仕安的才能颇得刘文辉赏识,1942年,被任命为川康边防总指挥部中校参谋,到西昌辅佐刘元瑄师长办理彝务。这期间,他大力倡导并推行德化、同化、进化的“三化政策”,响亮提出六大口号:不收投诚费、不收见面费、不准打冤家、不轻用武器、彝汉平等、黑白平等。还经常在西康省的《新康报》发表文章,宣传自由平等思想和向汉族同胞学习,呼吁国民政府尊重彝人。并巧用“三化政策”处理了好几桩汉彝冲突事件,得到国民政府和彝族同胞的认可,称他是难得的彝人汉官。

成功营救飞虎队员

1944年6月,一架飞越“驼峰航线”的美国“飞虎队”B-29战机,在雷波县月儿坡坠毁,机上11名人员生死未卜,惊动了中美两国政府。

时任宁西特区(现普格县)区长的李仕安,奉命和美军穆伦少校一起处理此事。从西昌到雷波,要穿越彝人区,由于当时汉彝民族矛盾紧张走不过去,只得改走“驼峰航线”。他们从西昌飞到印度,再飞回昆明,然后跨过金沙江,日夜兼程赶到飞机失事地点。只见一大片树林被烧得焦黑,撞击形成了数米深坑,飞机残骸成了碎片,不由凉气倒吸:机组成员还能有活命吗?正在悲叹不已时,当地土司安登文跑来告知:“人都救走了,都在我家做客”。

原来,战机飞到雷波县上空时遭遇大雾迷航,老在山中转来转去,就是飞不出去。在燃料即将耗尽之际,11名机组人员只得跳伞自救。好在当年美国飞行员的衣服背面都缝了一个布条,上面盖有中华民国政府的大印,印有“来华助战洋人,军民一律保护”字样。彝民发现了他们,把他们送到安登文家里。11位机组人员除驾驶员遇难,其余10人平安。李仕安帮助沟通安排好一应事务,美军在此得到较好休养。几天后,安登文土司派人把他们安全送出彝区,取道宜宾市屏山县,顺利返回成都。分别时,穆伦少校紧紧拥抱李仕安,对他说:“你是一个了不起的外交家”。

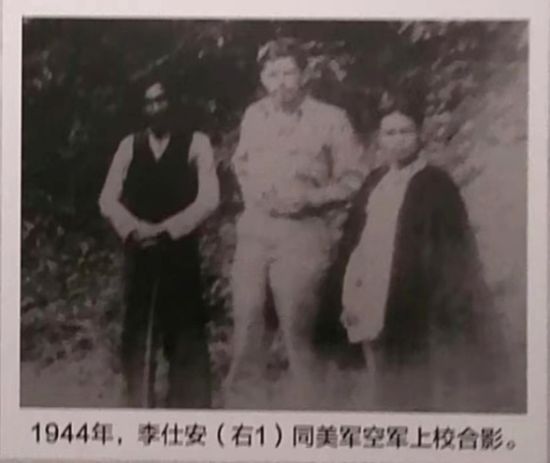

因这次生死救援,穆伦少校同李仕安结下了战争中的友谊,后来一直保持联系。当年营救美军的图片,在美国美军二战纪念馆、中国雷波美军纪念馆、凉山彝族奴隶社会博物馆等,至今都有保存。建川博物馆“飞虎奇兵友谊长存”处,也有李仕安的大照片和救援记载。

凉山好汉加入民革

1945年蒋介石到西昌,李仕安秉笔直书,写了《边民的呼声》一文,发表在西康省的《新康报》上,大胆进言为民请命。未料蒋介石不予理睬,还严肃地告诫他:“你是我的学生(黄埔学员),要担负起党国重任,不要辜负了我对你的信任”。这事对李仕安触动很大,之后,他先后拒绝出任剿匪总指挥绥靖副团长、昭觉县县长等职,人生轨迹开始悄然发生变化。

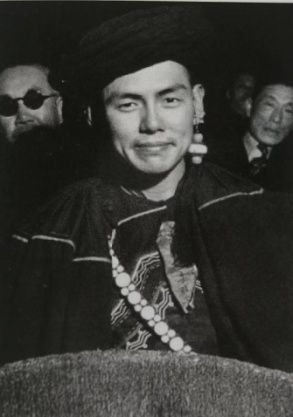

1947年春,刘元瑄升任24军代军长,李仕安作为高参随调雅安,任24军司令部上校参谋。然而,民国政府在核定他的俸禄时,认为“该员无大学学历,准予委任一级荐任”,也就是说只能拿科长的薪水。于是,他提出要去大学读书。先是去到成都筹办《西方日报》,任社务委员、主笔、编辑、记者,还同时兼任《康藏通讯社》总编辑。稍后,通过刘文辉保荐,于1947年秋考进华西大学文学院乡村建设系,成为凉山彝族历史上第一个大学生。就在这年冬季,他当选国民代表大会代表,是全国17名少数民族代表之一,也是在校大学生的唯一代表。1948年3月,在南京出席国民大会时,站在会场门口与代表一一握手的宋美龄,与身穿彝族盛装的李仕安握手交谈,吸引了全国各地的记者纷纷抢拍。第二天,两人同框两米多高的照片就摆放在会场大门旁,十分抢眼,各路报纸竞相报道。

大会期间,李仕安目睹选举的种种花样,没投国民党中央提名代表孙科的票。并借会议之便,秘密接触了民革地下组织,跑到上海加入了民革的外围组织“兴中学会”,接受进步思想,寻求光明道路。回四川后,于1949年3月,在成都正式参加民革组织。之后,他一边在华西大学继续读书,一边参加了地下民革迎接解放的工作。

民国时期,李仕安被人们称为“凉山第一好汉”,在川康地区的彝族人中创造了七个第一:第一个中专生、第一个黄埔生、第一个大学生、第一个军部高参、第一个国大代表、第一个民革党员、第一个与汉人通婚的彝人。1937年,李仕安与一位原籍威远县、从成都师范毕业的王女士结婚。这桩婚姻触怒了凉山的“族内婚”制度,他被家族开除,家族成员与他断绝往来。直到解放后随着社会的进步,亲属们才逐渐与他恢复了往来。

贺龙介绍参加解放军

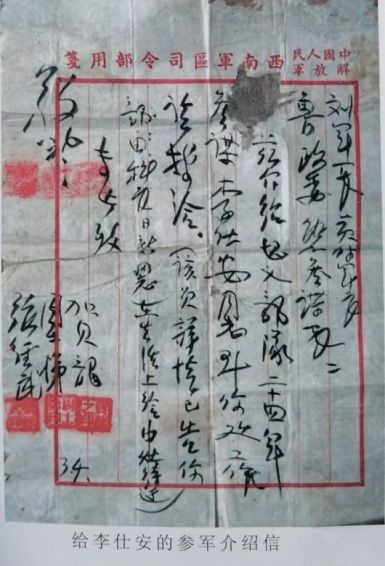

1949年12月,刘文辉率部起义,李仕安亦随军起义。他与起义的西康军政人员一起接受整训,并被选定到重庆军政大学学习。然而,解放军即将进军凉山,急需熟悉凉山情况的人。于是,1950年3月,经刘文辉推荐,贺龙亲自接见李仕安,向他了解凉山情况、彝民习俗等,同周士第、张经武一起介绍他到中国人民解放军六十二军工作,“在生活上给中灶待遇”(见图)。这样,他光荣地成为了人民解放军的正式一员。

李仕安最先是学测量测绘的,又在测量局工作过。在地下民革迎接解放的工作中,他想到解放军进军西昌肯定需要地图,就把原来走过凉山地区亲自测绘的详图,融入四川测量局的地图,绘成了《西康省宁属地区概图》和《进军路线图》。到六十二军报道后,马上取来交给作战科长,并参加绘制了正式的《进军路线图》。接着,他担任了184师中路进军凉山的向导,和解放大军一起进军凉山解放西昌,取得胜利。

历经磨难矢志不渝

西昌解放后,李仕安任西昌军管会民族事务处政法组长。1951年,任解放军184师民族干部训练班主任。继后,筹办西昌民族干部学校,任副教育长兼教育股长。1953年,调西康省民委任政法组长、秘书。1955年,西康与四川合省,他调到成都,任四川省民委招待科副科长。

1958年,李仕安因言获罪,被错划为右派份子。按当时的政策,立马被开除出民革,受到极大打击。1961年,他被调到雅安县(现雨城区)政协监督改造,种地、喂猪、拉大板车、守机关大院等,历尽磨难。“文革”结束后,李仕安于1977年退休,1979年获得彻底平反,摘掉戴了21年的右派帽子。

1982年,随着党的政策进一步落实,70岁的李仕安恢复了民革组织关系。此后,进入他人生历程上的全新时期:先后担任雅安县(市)政协委员、常委、文史委主任,民革雅安县(市)委会顾问、祖统委主委,黄埔军校同学会雅安联络组组长、名誉组长等。

经历了两个时代的变迁,李仕安有着丰富的人生经历和重大史实的第一手资料。于是,他响应政协写史修志的号召,欣然提笔,撰写了很多真实记述历史事件的文章。除自己的“三亲”资料,如:《盐白事件》、《打布拖》、《成都起义》等200多篇文章外,还为了抢救珍贵的历史资料,不辞辛劳外出采访老领导、老同事们,悉心帮助大家回忆。整理、撰写了大量清末、明初至解放的文史资料,内容涉及社会、政治、经济、军事、治安、商业等各个方面。这期间,最值得称道的是,他倾注心血编辑出版了《雅安文史资料选辑》1—9期,著述颇丰。并有大量文章在《团结报》、《四川政协报》、《文史精华》等报刊发表。因史料珍贵、质量上乘,受到雅安市(区)政协和省政协的表彰与奖励。

黄埔本色离休干部

1985年,因建国前参加地下民革,李仕安被核定为离休干部,后明确为正县级。接着,全国《文史精粹》、《华西都市报》、《雅安日报》等报刊,都登载了他从黄埔学员、从国民党国大代表,再到共和国离休干部的传奇人生。

欣逢盛世,李仕安倍加珍惜。1997年,在时任雅安地区行署秘书长、后任市委统战部部长马负诚的倡导下,参与发起成立“雅韵诗社”,为雅安开辟了一方颇有特色的文学天地,在立足当代、继承传统、宣传雅安、促进社会全面进步方面发挥了积极的作用。由于从小打下的汉文化功底深厚,他一直喜欢写诗。此后更是创作了不少诗词佳作,发表在社刊《雅韵》上。还将自己的部分奖金捐给诗社,为办好优质季刊尽心尽力,深得大家敬重。

保持黄埔的本色与初心,在2008年汶川和2013年芦山两次大地震中,他都主动拿出捐款救灾。2015年,他高兴地荣获中共中央、国务院、中央军委联合颁发的抗日战争胜利70周年纪念章。

豁达长者笑对人生

李仕安生性睿智达观,最为神奇的是他88岁患直肠癌,可100岁还能自己上下公交车。记得刚手术后他说:“没关系,不过是判了死刑”;90岁生日后他说:“现在改成了无期徒刑”;100岁大寿时他说:“我表现得好,已经无罪释放”,说时一脸爽心的微笑。在2012年6月15日,民革雅安市委、黄埔军校同学会雅安联络组,隆重举办的“黄埔军校建校88周年暨民革党员李仕安同志百岁华诞庆典”上(图:李仕安与本文作者),李老要我把自己手写的《敬贺世伯百岁寿诞》诗送给他:“喜逢寿诞颂仙翁,谈笑期颐信步中。回首传奇身犹健,从军黄埔气如虹。干戈化帛平危难,文史丹心著业功。看尽沧桑人不老,凉山好汉比青松”。后来再见面时,李老悄悄对我说:“那么多人给我写百岁诗,我就把你的诗装在相框里,摆在床头柜上”。可见他对后辈的特别鼓励与厚望,让我感动不已。

这就是黄埔军校同学会雅安联络组最高寿、最受人尊敬,并受到全国《文史精粹》刊载其传奇经历、建川博物馆有两处专门介绍的李仕安老先生。他的传奇经历,分明闪现着融入血脉生生不息的黄埔精神与力量。

2017年8月26日,李老以105岁高寿安然长逝。我闻讯即成一首绝句:“德高人瑞世留名,彝汉传奇史有声。颐养善终乘鹤去,寝安圆梦化天星”,并专程到成都为李老送行。

时逢黄埔军校建校100周年,看到建川博物馆黄埔展厅的专版介绍与历史照片,我写下此文,籍以寄托对李老和所有已逝黄埔老人的哀思,并表达对黄埔军校的特别纪念之情。因为我相信:每一个黄埔人,都是值得敬仰的不平凡的人,爱国革命的黄埔精神必将永世长存!(文:高起植)

注:本文参考《李仕安先生百岁华诞纪念册》等有关资料。