三月三日,在会东知青群中我看到熙所转发的央视网《中国古镇》视频。打开第64、第68篇特别引我关注。

第68篇[会理古镇丝路军镇]。会东——我上山下乡十年的地方,即“古镇会理东边之地”。会理即便是当年我们出入会东的必经之地,固然引我关注。第64篇[古北口镇,京畿门户]。古北口是著名的长城抗战的重要战场,是父亲余锦源率部参加长城抗战,血战南天门的战场,是我编辑【汇渊年谱】特别的关注点。从第二天开始,我反复听读,用三天时间,逐字逐句地记录下[古北口镇京畿门户]视频的配音词。

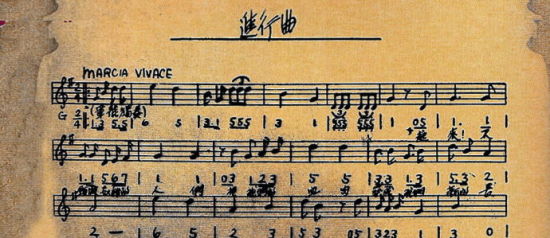

视频特别讲述:王长青是地地道道的古镇人,一直致力于古北口镇文化的解读,2012年他向央视网记者讲述了一个惊人的故事:战火中一支自发组织起来的慰问团,冲到了长城脚下。在混乱的人群中,一个瘦弱的身影突然停止了躲闪和奔跑,他的内心被眼前惨烈而悲壮的景象深深地震撼了,这个略显文弱的青年人就是戏剧家田汉。1933的时候,当时田汉随着慰问团,前线慰问团来到古北口。到古北口以后,他这儿由石盆峪,就这石盆峪,由石盆峪上来以后,亲眼目睹了我们的将士,大批的将士让(被)敌人飞机炸弹大炮给打死了。打死以后,然后遍地是尸首,可是我们的中国人民不屈不挠的精神,怎么办?尸首倒了以后,就把这尸首,(日军)把长城炸一个豁口,一个大豁口。然后把尸体摆在豁口,把豁口给堵上,用尸体堵上。然后整个的这个沿线上继续和日本人战斗。到1935年的时候,拍了一个《风云儿女》,里头有一个主题曲(主题歌)叫《义勇军进行曲》......在监狱里头,用我们抽烟的烟纸,在烟纸盒上写出来:‘起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成我们新的长城。中华民族到了最危险的时候,让我们冒着敌人的炮火前进,前进!’可以肯定的是,当年《义勇军进行曲》初创的歌词向我们传达的信息是田汉亲眼所见,与古北口惨烈战斗是相吻合的。”

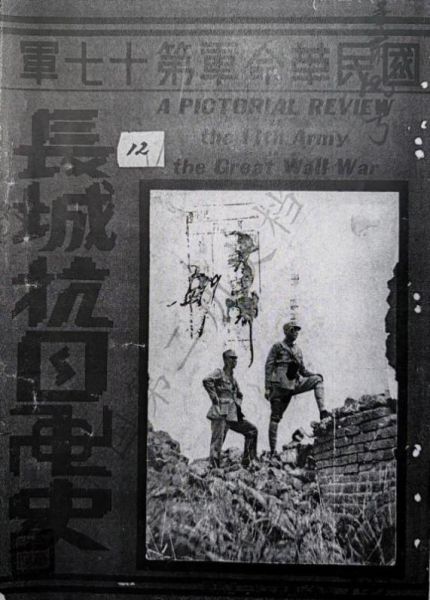

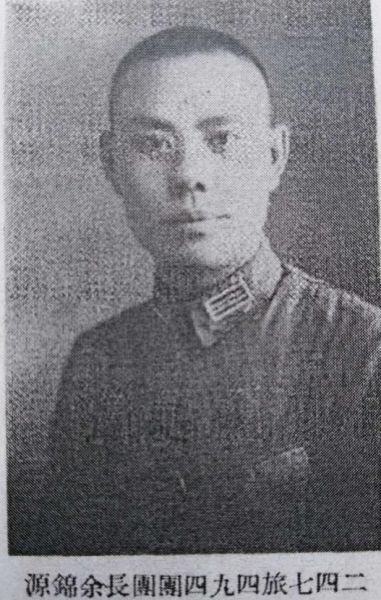

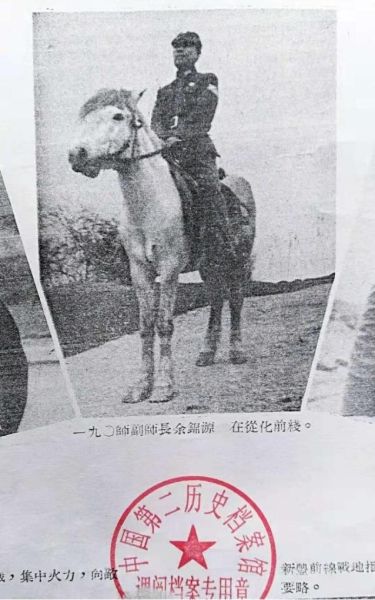

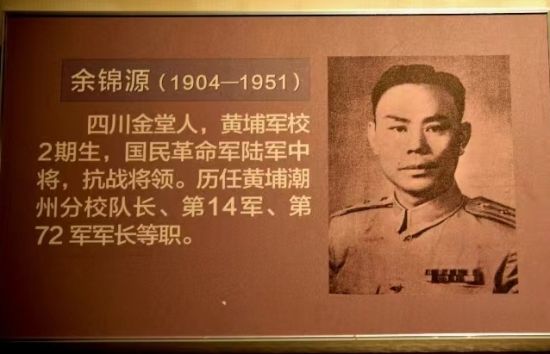

我还很小,父亲便离开了我们。我不但不知父亲的本名,甚至他的样貌也没有记忆。2015年抗战胜利70周年,我70岁那年起,决心了解父亲,用了八年时间,追随父亲的足迹,走遍大半个祖国,着手编辑《汇渊年谱——父亲余锦源的生平经历》。在1933年2月至6月,记录了父亲率部参加古北口长城抗战血战南天门空前悲壮经历。在第三稿中,我不由自主地引用了《国歌》歌词“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城!”其时,我並不知道电影《风云儿女》的主题歌《义勇军进行曲》是以长城抗战为背景创作的。当我阅读央视网视频之后,又到北京古北口长城抗战纪念馆参观,在密云县党史工作办公室收集到《国歌与古北口长城抗战——纪念长城抗战80周年》一文;去南京中国第二历史档案馆,偶遇与父亲一同参加长城抗战的戴安澜将军后人戴澄东大哥,查找到珍贵的档案资料《国民革命军第十七军长城抗日画史》,我第一次看到父亲28岁任国民革命军494团团长率部参加长城抗战的照片,于是对国歌与古北口长城抗战有了更多更深入的了解。

“巍巍长城,虎踞龙腾。荡荡潮河,源远流洪。将士守土,与倭抗争。为国捐躯,血染长城。”古北口长城抗战血战南天门一件件活生生的英雄事迹、一幕幕悲壮的战斗场景,无不述说:“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声!起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火前进,冒着敌人的炮火前进!前进!前进进!”——这些不仅仅是艺术语言、艺术创作,而是中华民族悲壮的活生生的抗战史实。

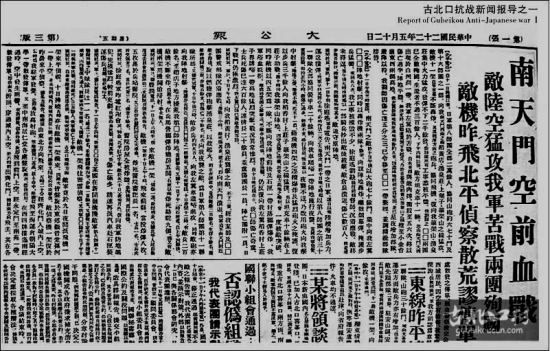

1933年1月1日,日军进犯山海关,长城抗战肇兴。3月11日晨,日军进攻古北口,第67军112师奋起迎战,10时日军攻占古北口正关。第17军25师血战三昼夜,毙伤日军2000余人。4月21日,日军强攻南天门阵地,第17军2师、83师鏖战八昼夜,毙伤日寇3000余人。5月11日,自凌晨一时起日军飞机、大炮、坦克、骑兵及5000余步兵一起出动,发动大规模疯狂攻击,日军越战越多,越战越狠,

不容我守兵踹息。中国守军视死如归、沉着应战,包括卫生兵、辎重兵、炊事兵全部组织起来,上阵杀敌,拼死抵抗,双方反复肉搏,连续击退日军数次进攻。第83师247旅494团在坚守笔架山小桃园阵地中,打退日军7次冲锋,数百官兵阵亡,阵地工事、战壕都被炮火炸平了。凶狠的日军飞机不停地在山间盘旋,每扔一颗炸弹下来,都有士兵被炸飞起来。坚守阵地的官兵们一天多没有吃饭喝水,加上烟熏火燎,嗓子都快要冒烟了,但却无一人后退。轻伤员坚持战斗,重伤员无暇送走,能动的躺在地上帮助装子弹。战斗中,一颗炮弹忽然落在指挥所,团长负伤、副团长阵亡。战至中午,涌泉庄、上堡子、郝家台等阵地的所有工事都被荡平,我守军伤亡极重。古北口长城抗战,余锦源第494团及补充团将士伤亡约四分之三。

战后,离家近十年的余锦源,给他母亲带回一件礼物:一件身着十几个弹孔的战袍,至今在家乡传为佳话;并留下一根养伤期间使用的木拐棍,是唯一幸存至今的见证物。

“把我们的血肉筑成新的长城”。长城抗战中,中国军民同仇敌忾,顽强抵抗、浴血奋战,古北口战役历时二月余,守军将士以窳劣武器拼新式武器,以血肉之躯御日寇入侵,给骄横一时的日军以沉重的打击,毙伤日军5000余名,抗战将士伤亡10000余人。战时,著名戏剧家诗人田汉亲临战场,目睹了战斗情景,以古北口长城抗战为背景,创作了《义勇军进行曲》,即现国歌。当我得知国歌的来历后,从此每当听到国歌响起,我脑海便浮现父亲的身影,便浮现成千上万参加长城抗战的英雄的中国将士的身影,便浮现四万万中国人民历经14年前仆后继、浴血抗战的身影!

我的父亲余锦源,本名余正淮、字汇渊,1904年10月生于四川省金堂县绣水乡,少时就读于成都锦江公学堂,在这里学习三民主义、接受民主、进步、革命新思想。

“天下兴亡 匹夫有责”。1924年第一次国共合作时期,向往革命,瞒着家人,靠亲友资助,奔赴广州,赶上8月14日入学考试,考入黄埔军校第二期,刻苦学习,成绩优秀。

入学不到半年,便主动请缨参加讨伐陈炯明的东征,参加了绵湖、淡水、惠州等战役。10月14日,攻克惠州战役中,被调派国民革命军第一军第一师师部见习,第一次步入国民革命军指挥机关学习。

1925年6月23日,参加了由共产党人苏兆征邓中夏组织的、广州革命政府支持的中国历史上著名的省港罢工沙基大游行,遭到英法侵略军的血腥残杀,走在队伍前列的黄埔师生,当场死难27名(又记31名)。

1926年,任黄埔军校潮州分校中尉区队长、副队长、上尉队长。同年底,因北伐战争开始,潮州分校停办。当时武汉已形成与南昌相对峙的左派政府,周恩来、邓演达、宋庆龄等人都在那里,革命形势如火如荼。余锦源与第三队队长廖运泽(黄埔一期生中国党员)、第三区队长杨德亮等人坚持将学员带去武汉,经过半个多月的长途跋涉,于1927年1月到达武汉,投入了北伐战争。余锦源调国民革命军任连长、营长、团参谋长、团长,参加了两次北伐,出生入死,完成艰难任务,累立战功,为打倒列强、铲除军阀、统一祖国英勇战斗!

“一·二八”事变后,日本加速了侵华步伐,1933年2月,日本侵略军侵占热河省,接着进攻长城要塞。这时,担任83师团长的余锦源,参加了著名的古北口长城抗战、血战南天门。

1937年卢沟桥事变,全面抗战开始,余锦源长期战斗在抗日第一线。8月,任国民革命军团长、副旅长、旅长,率部北上,驰援南口,再次奋进古长城脚下,与日军遭遇冀北平西,于门头沟髫髻山、青白口、立石岭、东马蹄、太子墓、大村村、庄户洼及易县浴血奋战。10月,率部参加了国共合作、协同作战、重歼坂垣师团为主力的侵华日寇的山西忻口-太原会战,兼任忻口左翼地区指挥官,率部与日军激战20余日,多次击溃日军,达成克敌之光荣。1938年春夏,率部参加了晋南抗战、台儿庄-徐州大战,兼任晋南北兵团指挥官率部

参加了临石、赵城、洪洞、临泽、翼城、沁水、中村车站、塔儿山、晋南三角地带等处抗日之役。同年秋,调190师任少将副师长,后任师长、第10军副军长,陆续参加了一系列战役,武汉会战庐山山南抗战、星德铁血阻击战,任东西孤岭作战主官,经历“血染东孤岭”“西孤岭伟壮战役”,至日军尸横遍野、寸步难行。率部参加粤北抗战,赴新丰、从化、大岗岭前线与日军作战。率部参加南昌外围战、赣江抚河间抗战、皖南冬季攻势、钱江南岸抗战、浙东萧山抗战、湘西抗战、长沙第一(策应)、二、三、四次(长衡)会战、浙赣路会战之西段作战等。

1941年,调任第十军副军长兼江西吉泰师管区司令。这期间,曾亲率部队破获缉拿处决江西省伪主席大汉奸萧淑宇,为国锄奸;曾大力支持由胡兰畦(黄埔武汉六期女生)主持的左翼团体“上海劳动妇女抗日救国团”“江西战时儿童保育农场”,曾与在赣南主持工作的蒋经国共同研究抗日事宜。

1944年衡阳会战后,余锦源任第十军代军长兼第三师师长,又率部参加桂柳会战,后部队开赴重庆。1945年2月,任第14军中将军长兼重庆卫戍总司令部直辖地区渝市地区指挥官,拱卫陪都重庆,直至抗战胜利。余锦源发扬“不要钱、不要命、爱国家、爱百姓”的黄埔精神,在抗日战役中,特别勇敢、战功赫赫、功勋卓著,所率部队获誉“忠勇儿女”“忠勇部队”“特别能战斗的部队”,获评“作战成绩最优、军风纪最优部队”,获颁国民政府[华胄荣誉奖章]、[干城甲种一等奖章]、[忠勤奖章]和[抗日战争胜利勋章]等。在渝期间,代职保送陆军大学将官班甲级三期学习,支持爱国民主运动,郭沫若曾书赠大幅单条勉励之。

抗日战争胜利后,调离军界,到中央警官学校任中将副教育长。其间,赴台湾进行考察;为了感恩母校,以校训“好学近乎知、力行近乎仁、知耻近乎勇”题词;为了感恩家乡,捐资修建“綉水学堂”。

1947年夏,原国民党72军在山东泰安被解放军全歼。72军原系川军,部属士兵多为川人,因此受命赴鲁,重新组建72军,余锦源任军长。“大家不打了,都是中国人。”1949年1月9日,在淮海战役中,余锦源率部15000人战场起义,加快了淮海战役的结束,避免了双方的伤亡。

余锦源和72军的高级军官到了解放军部队后,三野派政治部唐亮、钟期光主任领导学习。其间,陈毅司令员到三野总部宴请余锦源等将领,望其返江南以后,作些宣传策反工作。

1949年10月中旬,返回四川,居住成都,拒绝任何任职,拒绝赴台赴港,坚持遵从陈毅司令员的嘱托“作些宣传策反工作”,为家乡成都、金堂和平解放贡献力量!并坚持与陈毅司令员的承诺“回四川生产”,遵从孙中山《建国大纲》“建设之首要在民生。故对于全国人民之衣食住行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业之发展,以足民食;共谋织造之发展,以裕民衣.....”,兴办实业,筹建农场,纺纱

织布,积极参加街道学习,积极购买新中国发行的第一次国债,支援新中国建设。

![2005年,余锦源获颁中共中央、国务院、中央军委[抗日战争胜利六十周年(将领)纪念章];2015年,获颁中共中央、国务院、中央军委[抗日战争胜利七十周年(将领)纪念章](编号502)。 2005年,余锦源获颁中共中央、国务院、中央军委[抗日战争胜利六十周年(将领)纪念章];2015年,获颁中共中央、国务院、中央军委[抗日战争胜利七十周年(将领)纪念章](编号502)。](/2024/0607/U664P952DT20240607133415.jpg)

今年,是黄埔军校建校百年之纪念,也是父亲参加黄埔军校学习百年之纪念。走进新时代,奋进新征程,让我们高唱《义勇军进行曲》,发扬黄埔精神,发扬抗战精神,为祖国统一、民族复兴贡献力量!

雄壮的《义勇军进行曲》在神州大地上回响,激励着亿万中华儿女,为祖国统一、民族复兴而英勇奋斗,不断前进!(文:余万祥)