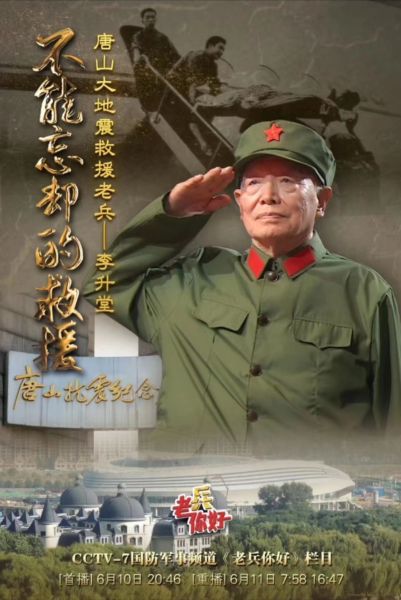

李升堂,退役军人,89岁高龄,精神矍铄。他不忘黄埔先辈爱国报国的初心,牢记黄埔精神传承的使命,努力践行振兴中华的人生轨迹。

李升堂出生在冀东燕山深处的一个山村,19岁参加中国人民解放军空军,成为一名飞行员,军旅生涯26载。1976年时任唐山飞机场航行调度室主任,后任某部副参谋长,1982年转业到地方。他在部队多次立功,特别是在1976年唐山大地震中,挺立在抢险救灾第一线。

喜迎黄埔军校校庆百年华诞,4月中旬,作家采风曾在1976年唐山大地震抗震救灾中做出突出贡献、所在航行调度室被中央军委授予“集体一等功”的李升堂老人,述说那段难忘的历史,犹如诉说着昨天刚发生过的故事。

共同立誓

1976年“7·28”震惊中外唐山大地震,如暴风雨来临,地声和地光如电闪和雷鸣,隆隆作响,大地颤抖,给人的感觉如在要倾翻的小船上,站立不稳。大地先颠后晃,持续时间23秒,24万多人丧生,16万多人成伤残,7000多家庭断门绝烟,4000多孤儿无家可归,有8721家中丈夫失去了妻子,8047家中妻子失去了丈夫,是世界上地震伤亡人数最多的一次。

唐山市内房倒屋塌,一片废墟,漆黑一片;老百姓没有水喝,没有饭吃,饥饿炎热难耐,苦不堪言。

他时任唐山空军机场航行调度室主任,目睹众多伤员纷纷涌入机场求生、求救,把解放军当作唯一能救老百姓生命的人……

一位中年妇女,蓬头垢面向他跑来,急切地说:“解放军,快去扒人,我是师范学校的,那里有200多名学生,全部压在楼板底下了……”。

一位重伤者,在地上爬行,他用一只手撑起地面,仰起头,用另一只手伸向他,声嘶力竭的喊出“解放军,快救救我吧”。

他曾见过一位铁路工人,来机场乞讨,女儿刚出生7天,还没有来得及吃奶,母亲就震亡了。父亲只好滴水充饥……看了叫人十分痛心。眼看着一些重伤员不断罹难,尸横路旁,惨不忍睹、急待外援。

大地震当天,他一整天都在起飞线,除了清晨大胆决定第一架进京飞机起飞外,9点钟左右指挥寻找地震中心的直升飞机降落并起飞,及时确定了震中。上午迎来了北京军区领导机关及时建起了‘前指’,中午指挥救援飞机惊险降落,他决定运出一些伤员和一些外国人。沈阳空运来一些药品,因无人接收,他在货单上签了字。

一切都在茫然中,明天该当如何!

傍晚,他带领调度室四位战友,不顾一天水米没沾牙,饥肠辘辘,拖着疲惫不堪的身子,大家围坐在机场停机坪旁边的草坪上,召开了党小组战前动员会。面对现实困境,他做了“在战略上要藐视敌人,在战役战术上要重视敌人”的简短动员。

党小组长苏悦林带头发言,大家纷纷表态,5颗心跳在一起的共产党员立誓言:为了唐山人民,不论有多大困准,都要保证每一架飞机安全起降,多运救灾物资,多运出一些伤员,多救一些老百姓,誓死挽救唐山人民的生命财产。

航空奇迹

唐山大地震后。周边公路、铁路、桥梁毁坏殆尽,唐山人民陷入绝境!为做好紧急空运,李升堂带领四名航行调度员,开通了唐山通往外界的唯一空中生命通道,第一个向党中央报信。经过15个昼夜鏖战,共指挥来自全国30多个机场,13种飞机,11项飞行任务,3000多架次救灾飞机安全起降,未发生任何差错。最多的一天指挥350多架次飞机起降,最短起飞间隔只有26秒,落地间隔不超过1分钟。平均两分钟就有一架飞机起降,共运出重伤员20000多人。这条“空中生命线”使党中央及时决策、使危重伤员被送抵全国,重获新生、使10万大军加快步伐、无数医疗队、抢险人员神速降临、使数千吨急救药品、急需物资源源不断进入灾区……

没有人敢相信,机场上什么设备都破坏了,仅用一辆能自身发电的通讯车,对空中飞机喊话的办法,完成如此重任。

通讯中断,收不到任何航行信息,飞机从哪来、来多少,什么时候起飞的,何时到达,全然不知。

他们只好用耳听、眼看、凭经验分析判断的方法,应对……

例:空中飞行员报告高度8000,航向60°,距离100公里,请求下降高度,请示降落条件。

判断:“三叉戟”飞机,在天津上空,还有5分钟就到唐山机场上空……

从第二天起外来飞机骤增,像群燕般地在机场上空盘旋:

几架飞机同时请示起、降怎么办?

他决定在同一条跑道上,从两头起飞,小型飞机可以从中间起飞,有的对头起飞。直升机交叉起飞。

空中则采取大航线中套小航线,直接降落,直接出航等办法,减少空中飞机多、几场超负荷运转压力,提高机场吞吐能力。

直升飞机不用跑道怎么飞?打破常规,大胆实践,在南北跑道基础上,再建一条东西“起落航线”,即从两架对准跑道下滑落地飞机中间钻过去,低空出航,低空返航,避开起降冲突,使用跑道的飞机与不用跑道的飞机可以同时起降。

第二天就飞了39架次,期间到郊区接运伤员飞行90多架次,挽救950多人生命,这是教科书上没有的创举。

一位来空运的老飞行团长,挑起大拇指对他说:“真了不起,我参加过无数次救灾,从没见过这场面,这么多飞机你们是怎样组织的”!?他说一切都是为了多救一些伤员。

这是一个眼观六路、耳听八方的飞行指挥。机场上,马达轰鸣,旋翼飞转,天上的飞机如流星闪过,地面上的飞机似穿梭,直升机七上八下,看了使人眼花缭乱,壮观而蕴藏很大风险,他清醒地意识到,这不是“航展”上的飞行表演,成、败都是人命关天的事,因此,绷紧了神经不敢有半点放松。

耳—听八方呼叫声,判断飞机飞来的方向……

眼—环顾四方,掌握空中飞机动态。

心—想着远方飞机到达时间,如何调开飞行高度差避免相撞。

口—不停地回答空中、地面飞行人员的各项请示、报告,精准地指挥其加入第几个“起落航线”转弯点。

正是:日飞起落三百六,满天银翅壮歌喉。

《人民日报》“伟大军队、英雄的战士”一文称“架次之多,密度之大,条件之艰难,世界罕见,创造了航空史上的奇迹”。

中央满意

“前指”设在唐山,“总指”设在人民大会堂,由中央领导值班。每天晚上要向北京汇报……中央领导最担心的就是残破的唐山机场(如跑道两头导航台,只剩一头可以勉强使用)能不能保证飞行安全!!结果是每天都能出乎意料的圆满完成任务。

8月4日,中央领导乘“一级专机”来唐慰问,再次肯定了他们的功绩—在唐山人民最危急的时刻,保障空中生命通道安全运行,做出了特殊贡献。

须知:他们也是灾民,与外来救援部队不一样……

他们也有家,在他逃出危险房屋时,把两个年幼的孩子放在院子里一棵树下,由爱人看管。中午大雨、晚上小雨……

他们市里也有亲属,因不能相救,他们的名字永久的刻在了纪念墙上……

他单位也有伤亡……

一个军队,在他自身惨遭破坏的情况下,尚能牢记我军的宗旨:“人民的利益高于一切”,千方百计地去抢救人民群众的生命财产,这就是唐山人民心目中的空军。

国家关爱

一个有希望的民族,不能没有英雄。

1977年他单位荣获中央军委“集体一等功”荣誉,他们每个人也都立了功。

《人民日报》载文称“英雄的战士”“创造了航空史上的奇迹”。

2006年他受到了国家主席的接见,对他说:“你为唐山人民立了大功”。

1999年空军成立50周年,特邀稿把他们的事迹编入《自豪的蓝天之路》一书中,列入我军战功卓著英雄榜。他们五个人(除一人转业)离开部队,全部晋升了职务。

唐山人民把他们的事迹陈列在“唐山地震博物馆”,写入“唐山地震志”、“唐山军人志”编入《唐山百年纪事》一书中,载入史册。

他被入选“感动唐山十大新闻人物”。

2016年被市委市政府称:“为唐山人民做出过特殊贡献的人”。

唐山空军机场上,人民公园里,都为他们耸立起雕像,建起永久的丰碑。

传承精神

有人问,在那种情况下,是一种什么力量,敢于承担如此重任,实际上就是一种精神。“黄埔精神”代代相传,黄埔前辈将“爱国、革命”的不灭的火炬薪火相传,后辈的报国情怀将体现在各自工作岗位,努力完成历史赋予的崇高目标。

--传承黄埔精神,就要挺身而出,主动出击的精神。

没有人告诉该怎么做,都是自己主动干的。凭借多年的经验,凡灾必有空中救援。

他组织指挥过飞机空投食品,救援被困海上10几天的渔民……

他组织指挥过飞机寻找钻井队海上漂流三天三夜的小船……

地震当天,其实早上真正接到的通知是每人一把铁锹,到外边去救灾。如果他们离开了部队,第一架飞机进京汇报的事就不存在了,外来寻找地震中心的飞机就不可能降落,一句话:就不会有今天的传奇故事。

传承黄埔精神,就要为国分忧,敢于担当的精神。

有人问,每天有那么多的飞机来,而机场设备破坏,有没有“怕”!他说:“当时我只想救人,没想那么多”。古往今来,凡英雄人物,在做出英雄行为时,想的都不是自己。他派出飞机进北京,想的是百万唐山人民而不是自己要承担什么责任。

地震后前三天,上级没有空运伤员指示,他从第一天就决定向外地空运伤员,想的是无数受伤的群众。

当有的飞行员向他提出质疑,即上级没有交给运送伤员的任务,他坚定地说:“如果上级怪罪下来,说是自己叫干的”,想的是生死存亡的受伤群众。

--传承黄埔精神,就要不怕牺牲,团结奋斗的精神。

当时调度室能指挥飞机的共六人,其中一死一伤,占1/3,战斗力锐减,他们掩埋好战友的尸体,擦干眼泪,又投入抗震救灾中去。

调度员于振兴两次冲入要倒塌的楼房,抢出绝密、机密文件资料。

赵彦彬在逃生中脚部受伤,腿肿的老粗,无法走路,轻伤不下火线,一直坚持在塔台指挥。

苏悦林哪里最忙,工作最艰巨,他就出现在哪里……

刘体友按照他的意图,一早就把简易塔台准备好,随时准备起飞。

平均每天按200架次起降,每架飞机讲10句话计算,每天要发出2000个准确的指挥口令。地面引导飞机的人要跑上百里路,吃不上饭,喝不到水,烈日炎炎,汗水浸透了每个人的军装,没有一个人说累叫苦的。

传承黄埔精神,就要挑战自我,敢打必胜的精神。

人类在自然灾害面前,力量对比是渺小的,要尽量减少损失。

救人——是他从心底里迸发出来,无私无畏的决心和勇气。

困难——岂能动摇铁骨铮铮军人共产党员的坚强意志。

自信——可以提高人的潜能,在不利的情况下,看到有力的一面:李升堂有15年的指挥经验,有5年的飞行实践,20年磨一剑的功夫,在突发的偶然事件中,成功是必然的结果。但是,如果没有忠诚党的事业,也是不敢为的。

媒体评说:“大地震的尘埃未落,他就挺身而出了,在一片废墟上,由于他的站立,让人们看到了什么是勇敢和无私。在唐山人民最危急的时刻,他大胆、果断决定派飞机进京,第一时间向中央领导汇报了唐山大地震的灾情,架起了空中“桥梁”,挽救了无数人的生命。他的壮举让无数绝望者看到了“生”的希望,人们纷纷涌入“生命之岛”,通过空运“码头”登上了“天路”。

文化传播

李升堂转业到地方工作40多年间,传承黄埔精神,熏陶爱国情怀。他在唐山市司法局工作期间,有一故事细节吸睛:为一农村孤寡老人,因唯一的儿子震亡,银行有一笔存款,她不能提供具体信息,8年未能领取,这成了她的心病,李升堂给解决了。她行动不便,李升堂骑自行车赶30多里路,亲手把公证书送达,老人感动跪地磕头被劝阻。李升堂被评为唐山司法局劳动模范,入选“感动唐山十大新闻人物”,两次刊登《人民日报》。央视多次拍摄个人专题片。

2010年出版个人专著《空中生命线》、2021年完成30多万字的《老兵的记忆》书稿。

作家采写李升堂的《汴绣艺术再现“空中救人”的奇迹》一文入选《2023年诺贝尔国际文学推介作品·中国档案》一书、作家采写李升堂为题材的《汴绣艺术再现“空中救人”》《纪念“7·28”唐山大地震47周年》两篇文章入选2023年出版的《作家文化交流散记》文学作品集,并入藏国家图书馆,31个省(市)、自治区图书馆和北京、清华、复旦等20余所高等院校图书馆。

2024年是黄埔军校建校100周年大庆之年,由他诉说作家撰写的散文《黄埔百年 精神闪光》参加黄埔军校成立100周年主题征文活动。

为深入推进党史教育,李升堂老人,走进唐山文旅集团、唐山市城市管理综合行政执法局、国防训练基地、地震遗址公园、唐山抗震纪念馆、唐山博物馆、唐山多所中小学、浭阳书画艺术研究会、中国二十二冶等企业……讲述抗震救灾故事,宣讲传播红色文化。

(作者谢吉恒系中国冶金作协会员、世界汉语作协会员)