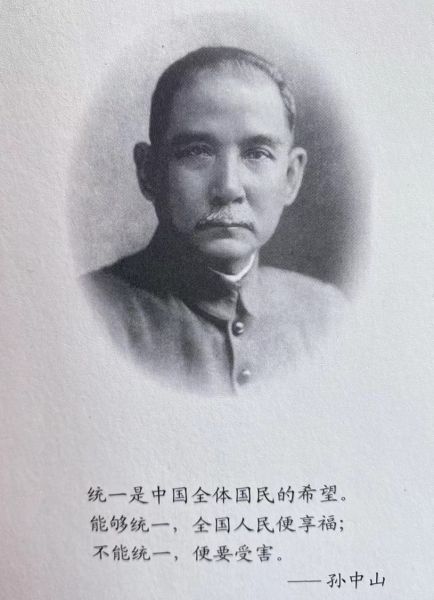

1924年6月16日,中国民主革命的伟大先驱孙中山先生在中国共产党和苏联顾问的帮助下,在广州东郊的黄埔创办了中国第一所培养革命军事政治人才的学校——黄埔军校。孙中山亲自兼任军校总理,蒋介石任校长,廖仲恺为党代表。中国共产党先后派张申府、周恩来、恽代英、萧楚女、熊雄、聂荣臻等到该校从事政治领导以及其他工作。在国共两党努力下,黄埔军校成为革命军事人才的摇篮,一批批革命精英在这里锻炼成长。在东征、北伐、抗日战争中,广大黄埔师生历经血与火的洗礼,用鲜血和生命铸就了“爱国、革命”的黄埔精神,黄埔精神世代传扬,成为中华民族伟大精神的重要组成部分。

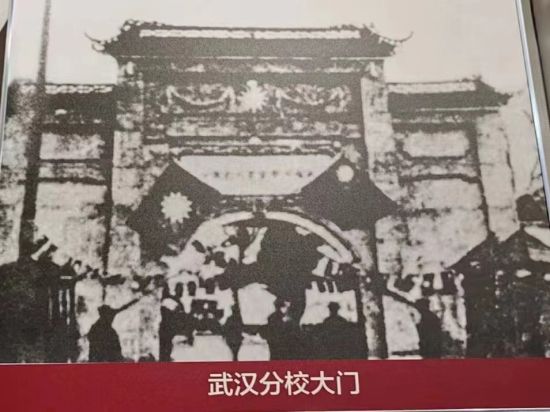

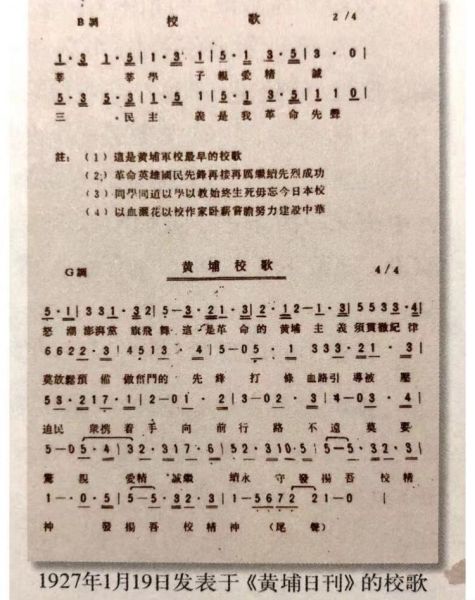

1926年10月,国共合作的北伐军光复武汉,国民革命的洪流从珠江流域席卷到长江流域。为迎接革命发展对军事政治人才的需要,时任北伐军政治部主任的邓演达决定在武昌红楼筹办政治训练班,计划招生500人。正在筹备期间,国民党中央决定在武汉办黄埔军校政治科,将黄埔政治科第五期学员移来武汉,武汉同时招收新学员,任命邓演达为政治科主任。此时反对“女子从军,男女同军校”的思想牢笼已有松动的迹象,1926年底,黄埔军校破天荒地找录了一批女生——黄埔军校武汉分校女生队,这些女生是中国妇女之翘楚,她们开创了中国军校女兵教育史的先河。得知黄埔军校招生的消息后,热血巾帼奔走相告,相约报考。1927年恽代英以武汉分校政治总教官的身份主持全校的政治教育工作,并分管女生队,他叮嘱彭漪兰:“军校成立女生队是破天荒的大事,是中国二十世纪初军事教育史上的创举。我们党下决心要在军校培养妇女骨干,毕业后参加领导中国妇女翻身解放的斗争。

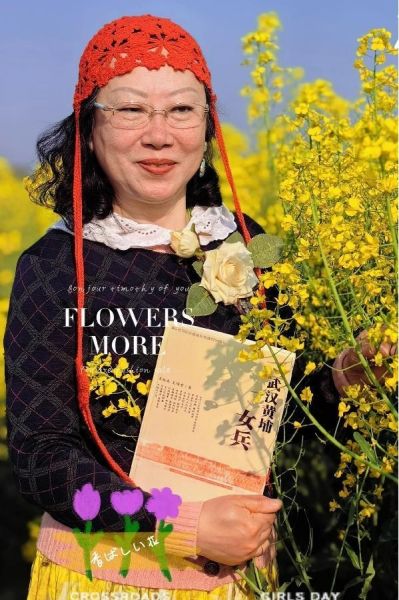

我小时侯曾看过奶奶自己写的革命回忆录,仿佛回到了当年戎马生涯的年代。我的奶奶王鸣皋,于1927年,进入到武汉中央军事政治学校女生队,度过了一段手握“枪杆”的日子。

义无反顾

1909年10月18日,奶奶王鸣皋出生在湖北省光化县(今老河口市)王庄一个农民家庭,三岁丧父,六岁开始缠脚,奶奶不断反抗,把缠脚布撕开,习以为常后,脚就渐渐放开了,若没有这段经历,奶奶是不可能加入起义部队投入艰苦的长途行军。奶奶人生的转折点是十四岁时,随母亲改嫁到光化县教育局长袁理堂家,奶奶的继父送她上学念书,有了文化,使奶奶深入的了解社会,了解人生的意义。1926年6月,经张国威和左泽民介绍,奶奶加入了中国共产党,成为光化县的第一位女共产党员,不久根据第一次国共合作时期党的指示,又参加了国民党。为逃避包办婚姻,奶奶跑到樊城上学,他们经常参加党所组织的活动,奶奶的两个姐姐袁浦之(陈郁夫人)、袁震(吴晗夫人)(为湖北女师学潮的领袖人物,此时已是共产党员),十分支持奶奶的革命活动。不久奶奶他们奉党组织的指示,组织国民党光化县党部,由于有一定的文化,又带头放脚、剪头、逃婚、退婚,被选为国民党光化县党部筹备委员会妇女部长,她主张妇女要自由平等,反对包办婚姻和缠足等各种封建主义压迫,在县内影响很大。

难忘的军校生涯

1927年4月12日,蒋介石叛变了革命,传说光化县要抓的第一名妇女就是王鸣皋,为了找到党组织,为了寻求光明,奶奶历经艰险,逃生到了武汉,持党组织介绍信,先去汉口济生四马路我党开办的中国工人训练班报到,接受军训,继而开到武昌,参加保卫大武汉的战斗。战斗后,奶奶被编入了湖北省党员志愿兵团,担任班长,经过了一个多月的军事训练,参加武汉军校为她们特别安排的入伍生考试,被补充进入到武汉中央军事政治学校女生队,成为一名革命军中的女兵,在这些女学员中,有不少人是小脚,她们穿着军服,打着裹腿,背着枪,束着子弹袋,走起路来像鸭子一扭一拐的,但是她们是勇敢的新女性,都是不贪生怕死,不求升官发财的热血青年,是牺牲了家庭的安宁和学校的舒适生活,到有着铁一般纪律的军事集团来受苦、来锻炼身体和精神的先进妇女,这些女学员后来有的成了民族英雄,有的成了我国的著名人士。如革命烈士赵一曼(原名李淑宁),她是东北抗日联军的著名将领,战斗在白山黑水的抗日女英雄、最早军旅作家谢冰莹,她创作出了使中外人士瞩目的文学名著《女兵日记》、徐向前元帅的夫人黄杰、聂荣臻元帅夫人张瑞华等都是女生队同期同窗。当时周恩来任军校教务长,恽代英任训育长,奶奶回忆说,那时她的文化水平和理论水平都很低,但是恽代英的讲课深入浅出,她十分感兴趣,恽代英在课堂上情绪总是很饱满,而且技巧纯熟善于掌握听众,一旦发现有人情绪不集中,就打个比喻,讲个笑话或做个怪相,鼓励大家的情绪在继续讲下去;奶奶回忆军校生活严肃而紧张,一个稍息立正就要练上百次,军校大门口和食堂前有“军令如山”“党纪如铁”的一副大字联,进教室、到食堂都有按编队的次序行进,完全军事化,黄埔军校的经历虽然短暂,却影响了她的一生。

1927年7月15日开始,武汉陷入白色恐怖中,武汉中央政治学校被迫解散,奶奶被分配到第二方面军军医处当卫生员。在九江,第二方面军总指挥张发奎下令缴了军校师生改编的第二方面军军官教导团的枪械,并开始在部队“清共”,奶奶他们立即召开党员紧急会议,决定到南昌寻找贺龙的第二十军,后在抚州与部队会合。赣州会昌战役中,起义部队损失惨重,奶奶担负起救援工作,到瑞金后,起义军总指挥部集合分散在各部队的女兵30余人成立伤兵救护队(这些女兵大部分是武汉中央军事政治学校学员(黄埔军校第六期学员),少数是廖仲恺夫人何香凝创办的妇女训练班的学员,这些女学员算得上是人民军队的第一批女兵),王鸣皋、杨庆兰、谭勤先、陈觉吾4人,因身体强壮、表现英勇被称为救护战线的“四大金刚”。胡毓秀曾评价奶奶:“她的身体瘦而长,脚是曾经缠过又放大的,可是她也非常勇敢,又能耐劳,行军中东西数她背得多,什么苦事都跑在头里。”队伍向福建汀州出发时,奶奶和一部分女兵被留在瑞金照看伤员,奶奶担任看护长,之后继续参加革命战斗。在人民军队的发展史上,女兵们在战地上以柔弱之躯,勇担大任,用嫣红的青春浇灌着信仰的玫瑰,如朝霞般为八一军旗增添一抹金色光芒。

春野书店遇险

1928年,奶奶与军校同学胡毓秀前往上海,在春野书店住下,春野书店坐落在北四川路,鲁迅也曾来过这家书店。她们在这里大开眼界,见到了著名的赤色诗人和作家蒋光慈,还有钱杏邨、杨邨人等。

在组织的安排下从事地下革命工作,奶奶在中共中央交通员霍步清的安排下,先在党的一个秘密机关做简报工作,后又和胡毓秀一起担任《太阳》月刊的校对,《太阳》月刊是由蒋光慈、钱杏村、郁达夫、楼适夷、孟超、王艺中(又名王雪夫)(1927年加入中国共产党)等人负责编辑的,在工作中,分配奶奶校对一部美国作家的童话集《玫瑰花》,译者是王艺中,后经罗懋祺等人的介绍,在与王艺中结识后不久就产生了爱情。因初到上海时,奶奶给家人写了一封信,说自己活着,而且在上海,信的内容被敌人知道了,上海警备司令部派密探来打探消息,奶奶跑到了王艺中的住所新新里,当天他们便结为夫妻,此时为1928年3月份,当时爷爷是中共中央的英语翻译,新新里在法租界,附近有新华艺术学院和法政学院,这两所学校有许多贵州和四川的学生,形成一个川黔同乡会,当时有固定收入的只有爷爷一人。同时奶奶改名袁余芳,进入上海大学暑期补习班学习,其间,奶奶仍然坚持参加党组织的“飞行集会”和其他活动。

征途漫漫

1929年秋,奶奶改名王新华,进入新华艺术大学学习,1930年春,因无钱交学费离开新华艺大,在党组织的安排下到上海赤色革命互济会总会训练班第一期学习,训练班每期一个月,经常来讲课的奶奶只认得周恩来、邓颖超,其他人都不认识,党的纪律是不许打听,也不准问。在地下革命活动中,奶奶机智逃脱敌人魔掌,保护了党中央文件安全,保卫了党的训练班学员安全学习。1930年底,奶奶随爷爷回到赤水,后到重庆,并在重庆仁济医院生下了一个女儿,爷爷给姑姑取名“亚梅”,这是英文的ARM的字音,意即“镰刀”,“罕默和亚梅”意即铁锤镰刀,表示要子女一心向党。1935年春,受聘于重庆夫子庙小学,同时,开始用“明”或“高”的笔名为《民权日报》妇女儿童问题专栏写稿。1936年秋,爷爷在西昌川军李家钰部任政治指导员,出川抗日七年。奶奶后来到成都石羊场小学任教,之后辗转多地从事教育事业,积极宣传抗日救国,在这段时间,奶奶坚信党是正确的,希望能为党的事业多做些工作。1949年2月,奶奶担任中共赤水城关地下支部书记,积极为赤水县解放做准备工作,爷爷也在各个方面帮助和支持党的工作。新中国成立后,奶奶主持召开全县各级民主妇联会议,学习贯彻《婚姻法》等,为妇女翻身解放作出了贡献,之后奶奶还出任过赤水县妇联主任、县教育科副科长、贵州省文教局副局长等职,她以饱满的激情投入到新中国的建设洪流之中。

赤水于1949年12月1日解放,1950年2月11日,地下党员代表和军事代表组党员,军队党员举行会师大会合影。其中:军代组党员11人,军队党员2人,地下党员24人。其中唯一的女地下党员王鸣皋。

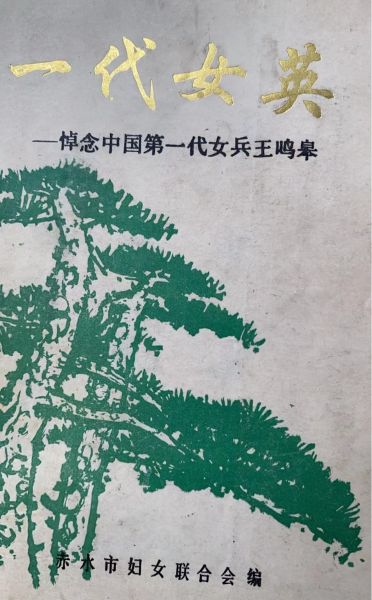

1957年被错划为“右派”,1958年因所谓“政治历史问题”,被没收私人财产,判处5年徒刑,送野猪坡农场接受改造。1979年,被错划的“右派”问题得到纠正,不公正的处分被撤销,恢复工作退休养老,70岁时,奶奶第一次到我家住了两个月,奶奶历经磨难,但对党的信仰非常坚定,当然她一生更是一位坚定的共产党员。1983年恢复党籍,退休转离休,这一年对奶奶来说具有不寻常的意义,10月,奶奶和分散在全国各地的子孙四代人在任丘油田团聚时,她笑得最开心,并先后到成都、重庆、南京、哈尔滨、广州和上海等地,目睹我国社会主义蒸蒸日上。后来,奶奶为江苏省黄埔军校同学会会员,为全国妇联和武汉、南昌、老河口市、赤水、淮阴等地党史部门撰写革命回忆录九万多字。1994年4月25日,奶奶病逝,享年85岁。

1995年5月,穆贤明在悼念奶奶逝世一周年写下王鸣皋是一位敢于撕掉缠脚布,大步向前的革命女英。在《洗衣歌》作曲家罗念一的回忆中写到,王鸣皋的几个孩子都很懂事,稳重热情,她常为别人织毛衣,作为家庭收入和联系群众的方法,他穿的第一件毛线衣就是王鸣皋给他织的。在他少年求学时期曾受到王鸣皋的教育教导,1946年,他因不服气,决心以同等学力报考原籍合江高中,后来考取了。在这段时间他得到王鸣皋的引导和关心最多,王鸣皋给他谈艾思奇著的《大众哲学》和苏联小说《静静的顿河》,1949年中华人民共和国成立和国旗国歌的消息,就是王鸣皋告诉他的。听我姑姑讲是我奶奶指引他参军进西藏,他回忆奶奶为了共产主义事业奋斗终身的信念,在漫长的组织失去联系的岁月里,始终没有忘记这一光荣身份的职责,顽强斗争不息,直到全中国解放,然后又毅然全身心投入新中国的建设工作,这是很难能可贵的。

奶奶的一生,虽坎坷多难,一度蒙受冤屈,却秉持初心,一心向党,忠于革命,忠于人民。黄埔军校的“爱国、革命”精神,真的在奶奶的身上体现的淋漓尽致,奶奶有七个子女,都努力学习,在不同的岗位上努力工作。我的大伯,奶奶送他上大学,大伯的一生都在为中国石油事业的发展奋斗;我的父亲,奶奶送他去保家卫国,遗憾没考大学,父亲曾说:“学习没我好的都考上川大。”1950年父亲去了朝鲜抗美援朝;我的二姑,因父母历史问题,大学毕业后分配到野外,在峨眉山做电力设计;我的五叔、六叔、七叔都非常棒,都非常的踏实好学;我是一名室内设计师,多年来受奶奶的影响,热爱党、热爱人民、热爱国家,我们对黄埔有很深的情感,对黄埔精神有深刻的理解。

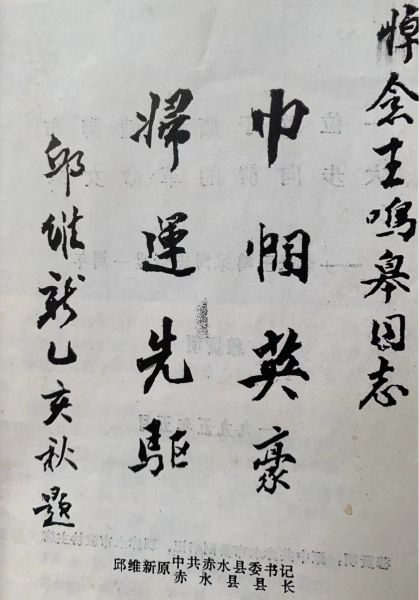

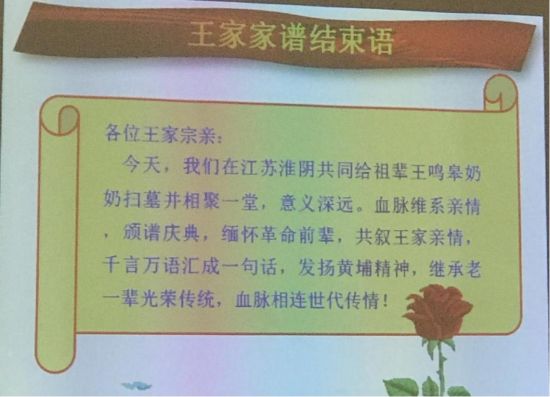

2017年4月20日,奶奶国内国外的后辈齐聚淮阴集体扫墓祭祖活动,并召开主题座谈会发扬黄埔精神,继承奶奶的优良传统!当时由叔叔和健在的姑姑回忆家中的革命史,让子孙学习奶奶一生从未不为自己着想,一心向党,念念不忘的是革命事业、工作、他人。为有这样的奶奶而自豪。此文正值奶奶去世三十周年之际,黄埔军校一百年之际,我们在缅怀纪念先辈们的同时,我们后辈更要努力的向她学习,发扬黄埔精神,我们后辈表示:“百年黄埔的金字招牌,我们一定要把它擦得更亮。”

最后,我们衷心祝愿黄埔老人和后代,身体健康、生活幸福、诸事顺遂,更祝愿祖国早日实现完全统一。(文:王琪 图片:王琪提供)