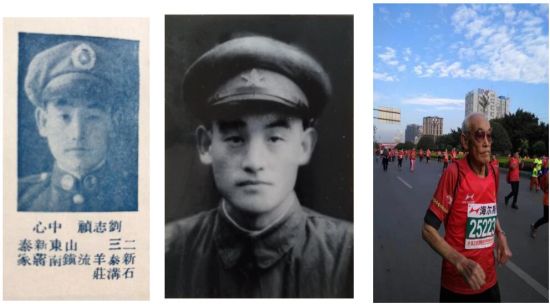

我的父亲刘中心,原名刘志祯(参加革命后使用前者,后为黄埔同学会和起义前),1924年1月24日出生于山东省新泰市蒋石沟村,2023年1月6日在四川省西昌市因病去世。我父亲的一生充分体现了“爱国、革命”的黄埔精神。在军人父亲的身上,总有一股强烈的军人气息,尽管经历了无数的艰辛和磨难,但他信念坚定,始终对党忠心耿耿,一生勤奋努力,朴实正直。缅怀父亲的一生,是奋斗的一生、战斗的一生、光荣的一生,我为有这样的父亲而感到无比的自豪和骄傲,在我的心中,父亲就是我的英雄。父亲的一生,在国家、民族处于生死存亡关头,他没有退缩当逃兵,而是挺直腰杆、勇敢面对,经历了生与死血与火的战争洗礼,显示出中华男儿抵御外侮的铁骨和气节。战争年代,他身披战火,不畏枪林弹雨。他的军旅生涯和国家全民抗战、新中国的建立融为一体,这是留给我们后辈的最大精神财富,将激励我辈把实现个人梦想同实现中国梦更好地联系到一块。和平年代,他潜心工作,热心公益,积极参政议政。无论在哪个岗位上,他都能充分发挥自己的才能和作用,为党和国家做出杰出贡献。父亲一辈子为人正直,胸怀坦荡,爱岗敬业,坦诚待友,达观开朗,深受同学、战友、同事、朋友和家族亲人的敬重。他是战友、同事、儿女们的好榜样,值得后人敬仰。父亲的一生充满了传奇与荣耀,真实记录父亲的人生经历,是我的责任与夙愿,也是对九泉之下父亲的最好慰藉和纪念!

誓死不能当汉奸,背井离乡离开沦陷区

我父亲出生在山东省新泰县果都镇蒋石沟村一户殷实人家,刘姓是村里的大姓。六岁那年冬天,他看到家乡突然来了许多“乞丐”,后来才知道,这些要饭的人都是东北沦陷后逃难出来的。父亲听着大人们讲述日本侵略者的种种兽行,幼小的心中从此埋下了仇恨的种子,懵懂之间有了长大打鬼子的志向。1937年,父亲正在读五年级的时候,全面抗战爆发了。学校组织童子军到各村宣传抗日,启迪民众,孩子们高唱《义勇军进行曲》,群情激昂,得到了大人们的一致夸奖。不久之后,日本鬼子打过黄河,济南、泰安相继沦陷,学校宣告解散,父亲也被迫辍学回家。

1938年春节前,父亲和哥哥一起去附近的谷里镇置办年货,突然听见有人大喊一声:“鬼子来啦!”。这是父亲第一次亲眼见到日本侵略者出现在自己的家乡,看着这些穿黄呢大衣,端着明晃晃刺刀的鬼子在街上耀武扬威,他终于真切的体会到什么是亡国奴的滋味。1939年夏天,据说是国民革命军第69军的一个营进驻谷里镇,在那里伏击了一队鬼子,打了一个漂亮仗。老百姓们拍手称快,但又害怕日军的报复,所以纷纷逃离,我父亲的舅舅家因此跑到父亲家躲了近一年,并对他说了这件事。同年冬天,村长王传信通知村里的失学青年去受训,15岁的父亲与同学刘元璋(我父亲族侄)步行十几里,到达灵查村,参加了山东省泰安专区保安司令部所举办的青年训练班。虽然条件很艰苦,但经过一个星期的训练,大家了解了抗战的形势和救国的道理,中国不会亡。受训结束后,他俩经亲戚介绍前往“特务二团”第一营,担任秘书的小文书,实际就是传令兵,也没有配发武器。这个部队是山东省第十二区保安司令部下属的游击队,虽然号称营,实际上只有四、五十人,武器也是五花八门,战斗力实在有限。此后半年多,我父亲、刘元璋二人跟随游击队在泰安、新泰两县。

1940年夏,泰安专署办了一个“第五联合中学”,父亲得到营长批准后,继续入学读书,此时他已知道学知识的重要性,读书非常努力。可惜一学期还没读完,鬼子开始加紧对游击队的扫荡,形势又吃紧了,学校几度搬迁后,终于解散。父亲再次失学,游击队也联系不上了,只好回家做起了农活。

1942年8月28日,父亲泪别慈母、祖父母、哥嫂姐妹,离开了他深爱的故乡,毅然踏上了抗日报国的路。这一别就是近30年,直到1961年父亲才再次回到了家乡。

父亲和他侄子(刘元璋)到了磁窑火车站,买票乘车南下,当日下午即到达安徽宿县。这里已是敌我控制区的交界地带,双方势力犬牙交错,鬼子的哨卡也盘查得紧,据说抓到南逃的,会把人活活送去喂洋狗,无比残酷。父亲他们有“良民证”在手,一路上倒是有惊无险。出了宿县西门,一路向南疾行。又走了几十里路,来到了宽阔的涡河边,对岸,就是国统区蒙城县地界。回想这五年当亡国奴的日子,此时逃出生天,心情真是无比激动。他们掏出“良民证”撕得粉碎,恨恨的扔进滚滚东去的河水中,下船后,碰到了一队穿黄绿色军服的中国军队,长官询问后,就给他们指了去阜阳的路,两天后,他们在阜阳打蛋厂国立二十二中学找到了二爷刘士莪,三人相见后欣喜不已。这个国立二十二中学,是李仙洲创办的一文一武两所学校之一,收容了数千名来自沦陷区的青年学子。父亲他们一起去找到校方,却被告知经费十分困难,学生早已超员,不能再录取新人。这可怎么办呢?二爷又告诉他们,在临泉县吕大寨还有一个“中央陆军军官学校驻鲁干部训练班”,是培养训练下级军官的,管吃管住。二人这下又高兴起来,拿着二爷刘士莪的介绍信,雇了辆板车往吕大寨而去。不料二人所有的行李、盘缠都被偷去,但他们并未灰心,一路讨饭前行,边走边打听,两天后终于到达了鲁干班。父亲、刘元璋拿着介绍信找到了刘翰民先生。刘翰民是二爷的同学,当时在鲁干班政治部任职。刘翰民看了介绍信,热情的接待了二人,经过简单的考试,二人被中央陆军军官学校驻鲁干部训练班录取,编入第十九期入伍生团第四连,他们的团长是庄村夫少将。父亲的军旅生涯,从这天起正式开始了。

考入黄埔,参加抗战

1942年11月,鉴于抗战期间从沦陷区招考的青年普遍文化程度较低,国民政府军事委员会军训部派员来到鲁干班举行了一次较为严格的甄别考试。这次的考试,入伍生团近两千名学生,仅录取了不到一半,升为军校第19期16总队的正式学生,继续接受军官教育,父亲因只有小学五年的文化基础,这一次遗憾的未能考取,父亲只能继续回到入伍生团,一边继续军事训练,一边补习文化知识。两年的勤修苦练,让他成为一名合格的军人,文化程度也有了很大的提高。1944年年底,因抗战形势变化,鲁干班奉令撤销,部分官佐及未毕业的学生并入中央军校第八分校。1945年除夕夜,部队要穿越平汉铁路,刘团长指定父亲担任本次行动的尖兵班长,率领另外六名训练有素的同学打前锋。七人去团部领了崭新的中正步枪,兴奋的接受了任务。当晚月黑风高,伸手不见五指,他们到达了铁轨边,父亲小心的爬上去,附耳在铁轨上听,确认没有日军的火车巡逻,遂示意大部队通过。约莫过了半个时辰,后面没人了,父亲这才收拢队伍,又担起大部队的后卫,尽职尽责的完成了这次任务。他们途经河南南阳、邓县、湖北光华县,从老河口渡过汉江,一路风餐露宿,历经半个月的艰辛,到达了中央陆军军官学校第八分校的驻地——草店镇。

到达八分校以后,鲁干班过来的学兵又考了一次试,经过两年多的学习,父亲的文化知识早已今非昔比,他顺利的通过了这次考试,被编入第二十期学生总队,正式开始军官养成教育。一天傍晚突然传来消息:“日本无条件投降了!”八年的艰苦抗战胜利了!大家激动的泪流满面,忘乎所以,有人拿出枪来对空鸣放,信号弹的彩色弹道将清澈的夜空妆点的绚烂多彩,抗战胜利前后,国民政府精简军事机构,中央军校各分校陆续裁撤归并。1945年10月,七分校亦奉令裁撤,此时分校中未毕业的学生,除八分校并入的,另有第十九期独立步兵第九大队、第十九期第十四总队等,共约4000人。为了这部分学生能够继续完成学业,必须设立一个新的教育机构,以负督训之责。因此,1946年1月16日,由七分校改组的陆军军官学校西安督训处正式成立,直隶成都本校。在此之前的1945年11、12月期间,七分校对上述这些学生举行了分科考试、甄别考试,学生期别也重新核列为第21期,父亲被编为步兵第八大队第三十三中队,佩戴上了蓝底白边的“军校学生”领章,又从头开始了学习。抗战胜利了,与家中的通信也恢复了,家里人终于得知了父亲的音信,都高兴不已。在毕业前夕编印同学录的时候,由每中队推举一人为筹备委员,父亲即被三十三中队同学推为代表,负责同学录的编辑工作。他们从西安请来照相馆的师傅,为同学们一一拍照,每个人都显得精神抖擞。21期同学录从内容到装帧都比抗战时期有了很多的提高,同学们拿到这本烫金封面的精美同学录时,个个爱不释手,亲自参与这项工作的父亲,对此一直引以为豪。只可惜他的这本同学录,因不便携带到部队,寄放于亲戚家里,解放前因战乱原因,与毕业证、中正剑一起遗失了(同学录后来在单补生老师的帮助下得以收藏)。1947年5月20日,黄埔军校从各队中遴选出优秀学生30名提前毕业,分到整编31、53旅服务,父亲名列其中。因为提前离开学校的原因,父亲没能参加9月18日举行的毕业典礼。父亲在黄埔军校度过了近五年的时光,历经两度迁校,徒步行军千公里,几乎跨越了半个中国。军校的千锤百炼,终于把他锻造成为一名合格的黄埔军人。

成都起义,参加革命

1949年12月25日,国民革命军第18兵团司令官李振中将率部起义,成都和平解放。解放军62军184师负责接收,时任53军157团中尉连长的父亲随部队起义后,在成都参加了解放军,从此翻开了人生新的篇章。父亲参加解放军之后,因为是黄埔出身,当过连长,熟悉各种武器装备,于是被安排到184师后勤处军械股工作。1950年3月,父亲随部从成都南下,徒步行军12天,参加解放西昌的战役。西昌解放后,1950年8月,部队分配人员下地方进行剿匪、征粮、建立政权的工作,也就是在这一时期,父亲正式脱下军装转业地方,被分到盐源县政府财粮科(后改为财政局)工作。面对新的形势新的工作岗位的挑战,此前没有任何会计基础的父亲没有畏难,没有退缩,他积极学习财会知识,通过不懈的努力成功考取了国家会计师证书,也为以后更好的开展工作打下了坚实的基础。工作中父亲从来没有想过个人的得与失,全心身投入革命工作,那时吃住都在机关,平时连近在咫尺的家都不回,不分昼夜地一心一意干工作。在这个岗位上,他兢兢业业的工作了三十多年,直到1984年正式退休。

抗战老兵,健康老人、黄埔副会长

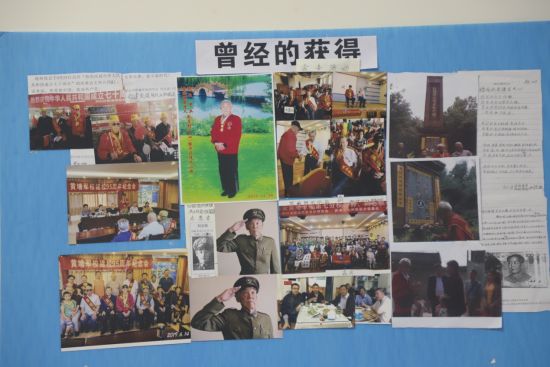

2015年是中国人民抗日战争胜利70年,中央决定向参加抗战老战士老同志等颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章,表彰他们的历史功勋,彰显他们的荣誉地位。作为一名抗战老兵,父亲也佩戴上了这枚光荣的勋章。忆往昔峥嵘岁月,父亲心中无比激动,手捧着这枚意义非凡的纪念章,他感慨万千:这个纪念章来之不易,把日本鬼子从中国撵出去,不单纯是纪念章,说明了国家没有忘记我们老兵,可以告慰父亲,这是最崇高的荣誉,共和国没有忘记您。

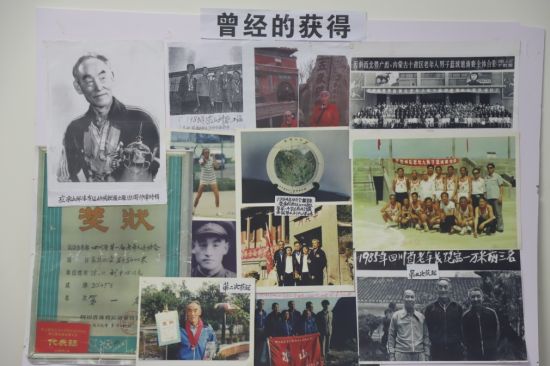

父亲热爱体育运动,热衷服务社会,退休后的生活也是丰富多彩。1984年60岁退休当上了“义工”(不要报酬的工作)。基于长期坚持业余体育锻炼,曾在参加四川省职工、老年体育比赛中摘取过奖杯、金银牌,破全国老年人5000米长跑比赛记录等被州体育部门看重。在筹建州级老年体育协会时纳为代表所在县的委员参加州、县两级的筹建工作。选为县老体协常务副主席和凉山州老体协工作人员,一人承担全部具体工作。继而担任副秘书长、秘书长职务。一直工作到1999年,13年义工期间创造了优异成绩于1993年被评为全国老年体育工作先进个人和全国先进老年体育协会。省一级每届评选先进个人集体几乎都有名在册。1985年全国举行老年人登泰山活动,父亲这个泰山脚下的山东人选为四川省老年登山代表队的掌队旗的队长,举着大红队旗第一个冲进南天门(终点),四川队获团体第二名的好成绩,第二年的四川省老年人登峨嵋山金顶,被凉山州选为队长,获得第一名。在参加的省以上级别的老年体育比赛中获取奖杯、奖牌累累,老年中长跑5000、10000米“三联冠”,破全国记录。2014年90岁高龄连续四年参加了“中国西昌湿地国际马拉松赛”(四届均完赛),跑完5000米的迷你赛程,被评为“西马最美跑者”,一系列成绩受人青睐,2014年和2019年被评为全国第八、九届健康老人和四川省第12、13届巴蜀健康老人。

1984年黄埔军校同学会成立后,通过同学会的组织和《黄埔》杂志的影响,与两岸25、6位(不包括本会90多位)健在同学取得了联系,从此书信不断。父亲曾去全国各地包括台湾省走访老同学,也有人不远千里来西昌看望他。2005年12月27日,在第四届凉山州黄埔军校同学会会员代表大会上,当选为副会长。之后,又当选为政协西昌市委员会第八、九届常委,继续发挥余热。为国家的繁荣富强建言献策。提出了具体“精准扶贫”的提案,并从微薄的退休金中节省出来一万元,第一个带头捐出。父亲提出诸多提案,因为工作认真,多次获评为“优秀委员”。

父亲生前常说:“这一生是父母养育了我,黄埔军校培养了我,共产党挽救了我”。父亲给我们留下的是一份永远难忘的精神财富,值得一辈子珍惜和学习。对父亲来说,没有中国革命,他可能永远是一个连自己生存都十分困难的人,革命改变了他的命运。他留给我们的家风,就是做一个勤奋、善良、忠诚的人。父亲的一生充满了传奇与荣耀,也是为党和国家,为人民奉献的一生。我会永远怀念我的父亲。 (文:刘元清)