中新网四川新闻6月30日电 题:叶巴滩“绿电引擎”耀动金沙江

作者 尧欣雨 夏子茜 许云涛

中新网四川新闻6月30日电在川藏交界的崇山峻岭间,一座改写中国清洁能源格局的超级工程正拔地而起。作为国家“西电东送”战略的关键支点,叶巴滩水电站既是金沙江上游川藏段装机规模最大的水电站,更是镶嵌在雪域高原的“绿色引擎”。

6月30日,叶巴滩水电站引水发电系统工程主厂房6台机组完成发电机层混凝土浇筑,全面进入机电安装阶段。

“科技密码”攻克高寒高海拔施工难题

叶巴滩水电站地处四川甘孜藏族自治州白玉县与西藏昌都市贡觉县交界处的金沙江上游,总装机容量224万千瓦,最大坝高217米,正常蓄水位2889米,是我国在建海拔最高双曲拱坝电站。

自2017年6月开工以来,由中国能建葛洲坝三峡建设公司承建的“神经中枢”——引水发电系统工程,始终在与极端环境较量。“高寒缺氧、交通不便带来的挑战远超平原项目。”中国能建葛洲坝三峡建设公司叶巴滩地厂项目部党支部书记、总经理胡军说。

葛洲坝三峡建设公司负责的叶巴滩水电站引水发电系统工程主体工程主要由引水建筑物工程、厂区建筑物工程、尾水建筑物工程三大部分组成。引水建筑物由进水口和压力管道组成,采用“单机单管引水”的布置格局。

在进水塔大体积混凝土施工中,项目团队针对高寒高海拔环境,研发“智能温控系统”和“智能喷淋养护技术”,通过覆盖保温材料、营造仓面小气候等手段,确保冬季混凝土浇筑质量。这一技术不仅提前完成进水塔封顶,更攻克了高海拔地区混凝土温控的世界级难题。

地面开关站(GIS楼)的建设同样别具匠心。这座建筑面积达15382平方米的电力枢纽,是水电工程不可或缺的关键设施。在建设过程中,项目部通过对门槽一期直埋技术的应用,省去了二期混凝土施工环节,既缩短工期,又保障了安装精度。

“智能建造”应对复杂地质条件

“这里每向下挖1米,都是与地质的较量。”站在叶巴滩水电站地下厂房,叶巴滩地厂项目部副总经理、总工程师李治说。

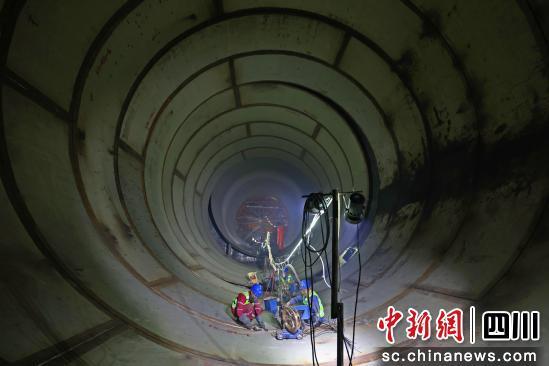

叶巴滩水电站地下厂房深藏于右岸山体地下480米处,高67米、宽28.5米、长268米,地应力高达37.57兆帕,相当于每平方米需要承受3757吨压力,是目前国内在建水电工程中埋深最深、规模最大的地下厂房。

面对高地应力、高埋深等复杂地质条件,葛洲坝三峡建设公司项目团队通过技术创新,逐一击破施工壁垒。

地下厂房内的出线竖井直径15米、深330米,地质条件复杂,传统扩挖方式风险极高。为此,项目团队引入地质钻机配合精密传感器、孔内电视监测及反井钻机一次反拉成型技术,成功破解施工难题。

叶巴滩地厂项目部商务管理部四级专业经理张轶群介绍,在压力钢管的安装中,其洞室开挖与压力钢管的设计空间距离最小仅有30厘米,施工极为困难,项目部研究采用行业首创“钢管转动台车+埋弧自动焊”的新工艺,解决了狭小空间内焊接困难的技术难题,其焊缝一次检测合格率达到99%以上。

“绿色引擎”赋能区域经济发展

在叶巴滩水电站进水口施工现场,十余台吊机、起重机等大型设备进行吊装作业,现场忙碌有序。自工程开工以来,叶巴滩地厂项目部通过吸收当地农民工928人,发放农民工工资88311600元,增加了农民收入,促进了当地经济发展。

作为金沙江上游清洁能源基地的重要组成部分,叶巴滩水电站预计2025年底实现首批机组投产发电,电站全面建成投产后,多年平均发电量102.05亿千瓦时,相当于每年可节约标煤399万吨,减少二氧化碳排放737万吨。

“水电站兼具防洪、环境保护和旅游开发等功能。”华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司总工程师夏勇说,建成后能为华中地区等提供清洁水电资源,对于优化我国能源结构、促进地区经济社会发展具有重要意义。

从地下480米的厂房到高耸的拱坝,从智能温控的混凝土到“镜面”浇筑的发电机组,在金沙江奔踏的涛声中,一颗“高原明珠”正在川藏交界处冉冉升起,并将为“西电东送”带去源源不断的绿色清洁能源。(完)