中新网四川新闻9月9日电(吴平华 罗景萍)近日清晨,山间薄雾还未散尽,高县可久镇高岭村的生态低碳茶园里已响起阵阵机鸣声,茶农闫世明正操控着轻便采茶机采摘秋茶。“往年的夏秋茶鲜叶基本没人要,今年不一样,茶企天天在收,我这7亩茶园,光夏秋茶就多卖了1万多块!”闫世明捧着刚采下的茶叶,笑容比晨光更灿烂。

高县种茶历史悠久,全县茶叶种植面积33万亩,拥有从鲜叶采摘到精深加工、品牌销售的完整产业链。今年以来,高县围绕茶产业“量质双增”目标持续发力。1月-8月,全县产鲜叶12.56万吨,干茶2.79万吨;夏秋茶下树率跃升至95%,产量同比增长48.72%。茶产业呈现出茶农增收、茶企增效、区域影响力不断增强的可喜态势。

绿色种植 守护茶叶生态底色

“以前种茶靠经验,打药施肥凭感觉,现在有农技员上门指导,红黄板、杀虫灯替代了农药,肥料用的是有机肥。”在高县落润镇公益村,茶农钟广贵指着茶丛间的生态诱虫板,向记者展示高县茶叶的“生态密码”。

“茶产业‘量质双增’的前提是‘质量先行’。”高县农业农村局特色产业股股长于飞介绍,一直以来,高县将茶叶质量安全作为产业发展的“生命线”,构建起“组织保障+源头管控+过程服务+科技赋能+因势利导”的绿色防控新机制,建立县、镇、村三级茶园种植管理和病虫害监测预警体系,有效指导绿色防控;同时,组建多支农技服务队,深入全县10个产茶镇茶园地块,开展“一对一”技术指导;还将县内茶企拧成一股绳,组建茶业协会,出台《茶产业24条行业自律协议》从茶叶种、管、采、产、加、销全链条层层把关,守护茶叶生态底色。

如何确保流入市场的鲜叶品质可控?于飞介绍说,高县建立了“县检测中心+镇快检室+村快检点+企业自检”四级网络,常态化检测66项农残关键指标,对下树后的茶叶及时进行检测,实现农产品生产、投入、检测、销售各环节全信息可查,引导茶农从“要我种好茶”向“我要种好茶”转变。

严格的质量管控,不仅让消费者放心,更让高县茶叶在市场上树立了“靠谱”的良好口碑。今年以来,全县茶叶抽检合格率达100%,为后续产量提升和品牌拓展打下了坚实基础。

建圈强链 激活茶产业链条活力

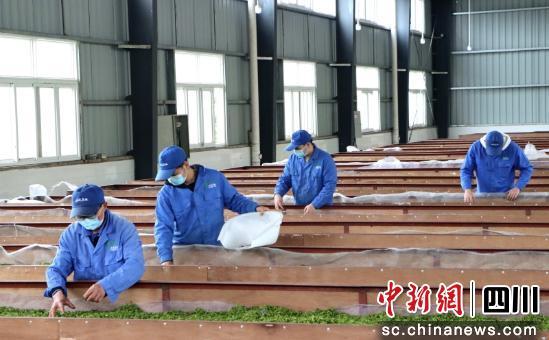

鲜叶的量大质优,吸引了不少茶企来县投资建厂。走进高县落润镇公益村的抹茶生产车间,全自动生产线正开足马力,赶制订单。自今年4月份投产以来,企业已生产碾茶12万公斤,实现产值1500万元。

“以前秋茶不值钱,只能任其在树上变老,现在村里有了抹茶厂,秋茶也有了价值,家里的几亩地茶叶至少能多卖5000块左右!”茶农宗钟全说,按照企业标准管理茶园,秋茶价格从去年的每斤0.7元,提高到今年的1.5元,收入实现翻番。

去年以来,高县瞄准茶产业链中的薄弱环节,大力开展招商引资,先后引进川徽玉叶、长江春雨茶业、龙旺骅山茶业等8家茶企,预计年加工鲜叶8.34万吨,新增干茶产量1.67万吨。同时,本地企业也纷纷扩能增产,川红集团新增5条智能化生产线,精制红茶年产能提升至1500吨;早白尖茶业投资2200万元增设自动化抹茶生产线,正在加快安装设备;龙溪茶业开发“红韵天成”“绿韵春晓”等4款新茶饮走俏市场,茶产业正逐步形成龙头引领、中小企业跟进、农户参与的发展态势。

茶企的提质增效,让高县茶叶的加工能力大幅提升,加上县外茶企涌入采购,带动夏秋茶下树率从往年的不足70%跃升至95%,实现了茶叶增产、茶农增收的双重目标。

品牌打造 助力高县茶香飘四海

在实现产量提升后,高县把品牌打造作为提质增收的关键抓手,积极融入“川红工夫”“宜宾早茶”等区域公用品牌建设,从茶树品种选择到制茶工艺优化都下足了功夫,在激烈的茶叶市场中闯出“新赛道”。

在品种培优上,高县依托川红工夫红茶良繁培育基地,发展良繁基地350亩,提供“天府系”红茶专用优质种苗10亿株;同时,锚定市场需求,改造推广“龙井43”高端茶苗1500余亩。截至目前,全县33万亩茶园覆盖10余种茶树品种,其中天府红1号、宜早1号、乌牛早等优质早茶品种占比超过50%,为后期加工高品质成茶提供了优质原料。

在制作工艺上,高县积极支持茶企实施智能化改造和数字化转型,提升成茶品质。川红集团建成自动化红茶精制生产线、智能化包装车间,从揉捻发酵到成品包装,实现全流程自动化控制,生产效率提升60%,能耗降低25%;长江春雨茶业则装配了全新的自动化控制系统,可实现不同嫩度原料共线生产,大大提升了茶叶产能,实现成品茶的“量质双增”。高县现已培育包括“早白尖”“贵妃红”“高县黄金芽”等在内的全国名优特新农产品茶叶品牌5个、四川省名牌产品4个、著名商标4个。

高品质好茶为茶企进军市场增添了信心和底气。高县以茶业协会为纽带,一方面组织茶企“走出去”,参加北京、上海、山东等茶叶主销区的茶博会、展销会,提升茶叶知名度;另一方面,邀请外地茶商“走进来”,实地考察高县的生态茶园和标准化车间,增强客户信心。同时,借助高县本土“云上高州”电商平台,推动茶企上“云”,扩宽销售渠道。片片茶叶不仅畅销国内,还远销到俄罗斯、中亚、东南亚等国家和地区,品牌效益逐步凸显。

一片茶叶,绿一方山水、兴一方经济、富一方百姓,33万亩茶园、250余家茶企、10余万茶农,共同编织起高县茶产业的“丰收图景”。未来,随着品牌影响力的持续扩大,市场渠道的不断深耕,高县茶产业还将继续书写更加精彩的增收答卷,让茶香飘得更远。(完)