中新网四川新闻5月24日电 5月,川西北高原的若尔盖县,还透着几分寒意。近日,若尔盖县人民医院的手术室里,伴随着医疗器械发出的声响,几名医护人员已微微冒汗。一个多小时的手术后,一名60多岁的大骨节病患者,成功置换了一个全新的人工膝关节。

这台手术的主刀医生,是德阳市人民医院骨科副主任医师周宇,这已是周宇在两个半月内在若尔盖县主刀的第22台大骨节病手术。作为“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县若尔盖县人民医院的托管医院,德阳市人民医院已多次派周宇前往这座海拔3400多米的偏远医院。

大骨节病,学名骨关节炎,是一种慢性老年性骨关节病变。“病情严重时,剧烈疼痛甚至连基本的行走都非常困难。手术最主要的目的就是解决疼痛问题。”周宇说,由于若尔盖县的特殊自然环境,大骨节病成为这一地区显著的地方病。

若尔盖县虽仅有8万名户籍人口,但患大骨节病的人数却多达上千人。而此前,若尔盖县根本没有条件治疗这种疾病,对口支援和医疗“组团式”帮扶打破了这一局面。

当天一同开展手术的,还有几名若尔盖县人民医院的医生,江林就是其中一位。虽从包座乡卫生院抽调到县医院不久,但他已跟着周宇做了四五台大骨节病手术。“对我的基本功提升很大,在疾病诊断和术后病人管理方面,也学到了不少。”

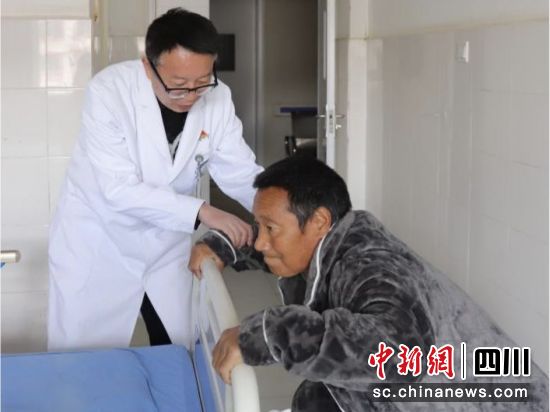

“往下蹲一点,还能不能再蹲一点?”走出手术室没多久,周宇又来到了病房,他拉着康太的手,辅助康太做术后康复训练。“虽然会有点痛,但有利于你的康复。”

康太今年60岁,大骨节病的症状从他40多岁的时候便开始出现,随着年龄的增长,他的膝关节开始变得畸形。“既不能伸直,也不能大幅弯曲,直腿变成了罗圈腿,走路还一跛一跛的,最主要的就是越来越痛。”康太说。

和当地很多患大骨节病的患者一样,如果不是痛得实在受不了,康太不会前往医院治疗。据了解,这样一台手术,花费大概在3万多元。对于当地农牧民来说,这是一笔不小的数目。

而康太的这次治疗,除了在住院期间的伙食花销外,几乎没花一分钱。此前,康太从乡政府的通知中得知可以申请免费治疗大骨节病的名额,便到若尔盖县人民医院咨询登记后,经过审核,他如愿拿到了名额。据了解,这部分医疗费用,除去医保报销部分外,剩余的医疗费用由浙江省对口援建资金全额兜底。康太期待着,1至3个月后,他能恢复往日的正常生活。

对于医生周宇来说,他的工作范围,不仅局限于县医院内。14日下午,他和医疗小队来到距离县城几十公里外的阿西茸乡卓藏村。3月份,周宇主刀完成了68岁村民扎西尚的大骨节病手术。这一次上门巡诊,主要就是看看老人的恢复情况。

看见周宇一行走进自家小院,扎西尚笑着迎了上来。虽然步履还有些许蹒跚,但扎西尚说,他已经几乎感觉不到疼痛。如今,他已经能做扫地、做饭这些简单家务了。比起此前靠吃止疼药硬挺、干完农活后整晚疼得睡不着,情况已经明显好转。

“回家后你还是要坚持康复锻炼,这样好得快一些。”医疗小队在检查完扎西尚的恢复情况后叮嘱。扎西尚满口应承后,向医疗小队献上了洁白的哈达,表达最诚挚的尊敬和谢意。

扎西尚居住的村落外,紧挨着的就是沿山谷铺展开来的农田。邻居们已经种下了青稞等农作物。作为家里的主要劳动力,扎西尚因为手术没有赶上今年的春播。但他的儿子、女婿,已经及时赶回种下了一季的希望。

饱经高原上的风霜,扎西尚的脸上已刻下皱纹。看着村子外一些地块上已经泛绿的青稞,这位老农民的脸上也泛起了笑容。“等秋天到了,我还想去收青稞。”(完)