中新网四川新闻10月21日电 (邹立洋 郑云霞 罗悦)在发展加速度的当代社会,有一种慢节奏的古老手工艺正悄然复苏,它就是手工油黄伞。赤水河畔的四川省泸州市叙永县石厢子彝族乡堰塘村,“90后”返乡青年张祥刚坚守祖辈传下来的手艺,致力于古法制作手工油黄伞。

经过选竹材、做伞骨、穿伞架、网伞边、刷桐油等大大小小100多道繁杂的工序,这份家族技艺早已融入张祥刚的血液和骨髓。

张家有制作手工油黄伞的传统,距今已是四代传承,走过了140多年。起初,张祥刚的曾祖父是制作油布伞的,以水竹为骨,棉布为面,施以桐油;油布伞作为雨具,在很长一段时期内,是大户人家的必备。

在当地民间,油黄伞除遮阳挡雨外,还成为彝族传统婚礼不可或缺的物品。娘家陪嫁的红油伞有着美好的象征意义:“伞”的繁体字里面有5个人字,象征五子登科、多子多福;伞面通红张开后成圆形,寓意新人一生圆满吉祥。

叙永县盛产竹类,率先建成四川省第一个竹林面积突破100万亩规模的县和最大规模的竹林基地县,有“康养竹乡”的美誉。得天独厚的自然条件,孕育了楠竹、水竹、油桐等材料优势,给堰塘油黄伞提供了优越的物质基础。

张祥刚从小耳濡目染,十几岁便开始向父亲学习油黄伞的制作技艺。制作一把好的油黄伞,选竹是关键基础。张祥刚一般选用向阳处生长3年以上的楠竹和水竹,尤以秋季的楠竹为最佳,此时含糖量少,不易生虫。

俗话说“工序七十二道半,搬进搬出不肖算。”油黄伞制作包含选材料、装骨架、网伞边、糊伞面、穿花线、刷桐油等七大部分,所有工序全靠手工古法制作,一把油黄伞的制作周期至少需要7天。

过去的油布伞种类单一,大多数伞实用但是遇水笨重,自上世纪七八十年代起,受到样式繁多的钢架自动伞、折叠伞及其价格的冲击,堰塘手工油布伞面临被市场淘汰的危险,技艺传承出现危机濒临失传。

单靠制伞已养活不了一家人。2011年,张祥刚带着祖传的手艺和梦想开始外出闯荡。从贵州安顺到江苏无锡,自江西上饶往浙江杭州,张祥刚重拾祖传油黄伞制作技艺,将油黄伞植入古镇房地产开发,投放各大旅游市场,深受消费者的喜爱,传承百年的油黄伞渐渐复出人们的视野,焕发新生机。

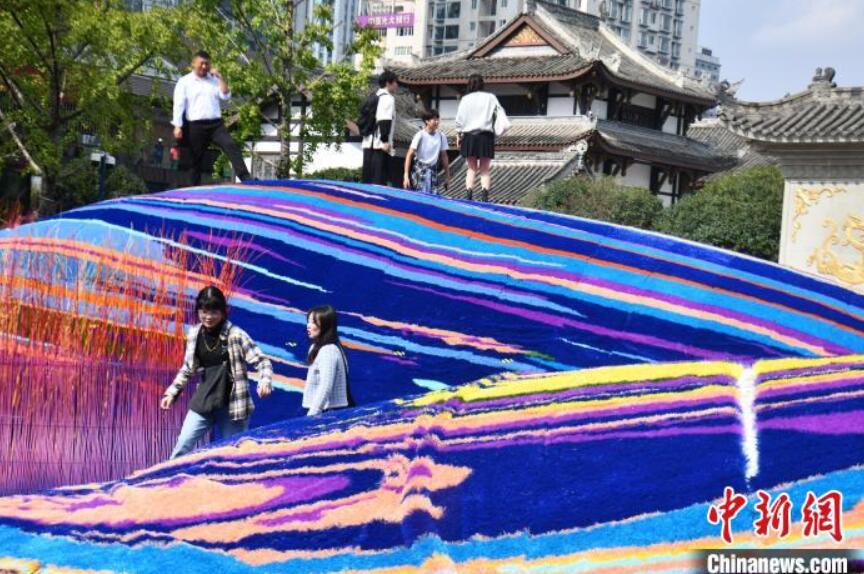

改良后的油黄伞将彝族油布伞和汉族油纸伞相互融合,以水竹为骨,以楠竹为架,以彩线为经,以实木为柄,以皮纸为面;做到开合有度,收放自如。

创新技法伞上生花。由于年迈的父母和年幼的孩子需要照顾,看到家乡发展越来越好,给予返乡创业青年支持力度大,想要回乡的愿望愈发强烈。2021年底,张祥刚举家回到堰塘村继续做伞。借助便捷的交通和发达的网络,通过“实体+电商”的方式,将油黄伞销往贵州、江西、江苏、浙江等全国各地。

为了让油黄伞制作技艺更好地传承下去,张祥刚结合时代发展不断创新,赋予其流行时尚色彩,植入赤水河流域独有的彝族文化符号、桃李花、柑橘花、鲜竹叶等“新元素”,让伞上生花。

伞形为圆,寓意团团圆圆;伞骨为竹,寓意竹报平安;油色为黄,代表大地丰收。张祥刚坚持做好每一把伞,探索着油黄伞融入现代生活的更多可能,让油黄伞成为展示民族传统文化的窗口。(完)