文化血脉的深情续章——评木洞山歌剧《爷爷的山歌》

木洞山歌是重庆市巴南区木洞镇独特的民间艺术形式,承载了丰富的巴渝文化积淀。其歌词内容广泛,涉及劳动、生活、爱情等多个方面,展现了当地人民的生活状态和精神面貌。第四届重庆青年戏剧演出季优秀展演剧目、首部木洞山歌剧、巴南区重点文艺作品创作扶持剧目《爷爷的山歌》于2024年12月在成都上演。

情系传承,梦绘新章

该剧汲取了木洞山歌传承人喻良华和秦萩玥的真实传承经历,经过提炼改编,剧情围绕高良、高可这对爷孙关于山歌传承的亲情故事,高可与留学生文阳关于山歌创新的爱情故事展开。全剧采用小型剧的形式,结构紧凑,由“开山修桥娶小娇”“一里码头游子归”“一场比赛两行泪”“田头长得有山歌”和“日子就在歌里过”五幕层层递进,不仅向观众展示了其最具有代表性的高腔山歌、禾籁、盘歌、啰儿调、小调等曲牌,更深刻揭示了木洞山歌的独特韵味,生动地映照出木洞山歌在当今时代的传承挑战与发展机遇。

在人物形象的塑造上,爷爷高良睿智、质朴,既彰显出了老一辈传承人对传统文化的热爱与执着,又体现了在时代飞速变迁的今天依然要坚守传统文化的决心和执着。孙女高可青春活泼、有思想,既展现了年轻人的朝气蓬勃和富有冲劲的精神,又体现了年轻人对传统文化的深刻理解和创新思考。此外,剧中还塑造了其他人物形象,如高良的老伴阿娇、高可的恋人文阳、油酥鸭老板、薅秧哥与薅秧妹、石工、游客等,他们各自在剧情中发挥着重要的作用,共同构成了一个丰富而多元的人物群像。

山歌精粹,艺境深邃

该剧在音乐创作上将旋律、歌词与情感、生活交织在一起,符合当今时代的审美,给观众带来别样的木洞山歌体验,让观众能够感受到浓浓的生活气息和自然之美。如薅秧时阿娇唱起的禾籁:“唱起禾籁把秧薅(禾籁吔嗬禾籁吔嗬),歌声绕绕青山笑(禾籁吔嗬禾籁吔嗬)”,舞台上庄稼繁茂、草木葱郁的自然景象,阿娇高亢嘹亮的声音,瞬间让观众感受到禾籁所起到的消除在田野间劳作时的疲惫、振奋精神的作用。又如传统木洞山歌中的对唱:“呦呵喂,什么红来舍(太阳出来舍),红满天啰喂(红满天啰喂),什么缸在田中间哦(鲤鱼缸在田中间),缸在田中间哟喂(缸在田中间哟喂)”,但高可、文阳把握到了木洞山歌的内涵,根据时代和场景创新了歌词“桃花红来舍,红满天啰喂,山歌红在直播间嘛,红在直播间啰喂”“‘蛟龙号’来舍,红在大海中啰喂,五星红旗红在广寒宫啰喂”,深刻体现了山歌的趣味,富有生活,符合时代的发展。

传统与创新,碰撞与融合

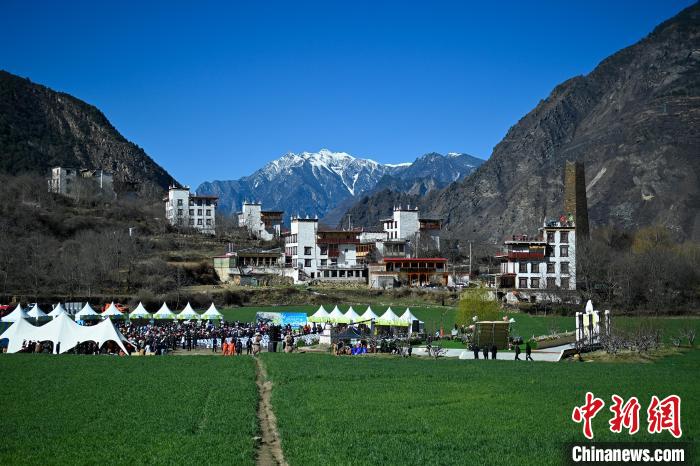

全剧自始至终聚焦于传统与创新的相互碰撞与融合。剧中以爷孙间的情感纽带为主线,呈现了木洞的风土人情,深刻描绘了当地居民在社会变迁过程中,坚守传统文化的同时积极适应现代文明,追求更加美好的生活。这种跨越时代的叙事架构,不仅为作品注入了深邃的历史维度,同时也使观众深刻体验到传统与现代的碰撞、融合以及薪火相传。观众在观看过程中,能够产生强烈的文化共鸣和情感认同,从而重视和传承自己的文化根源。剧中情节冲突的展现,例如奶奶担忧孙女偏爱西方歌剧而可能忽视木洞山歌的传承,但高可和恋人文阳均致力于探索传承山歌的新路径。高可自信满满地参与比赛,尝试将山歌与摇滚音乐融合,虽初显不协调,但最终在爷爷奶奶的协助下,寻找到山歌的本源,并探索出通过网络直播这一创新途径让更多人了解木洞山歌。在舞美上的创新,如LED大屏幕、投影、灯光、布景等将传统山歌与现代视觉效果相结合,以写实写意的手法给观众营造了一个身临其境能够感受到山歌魅力的轻松环境。以及在传统山歌调式与现代音乐元素,传统乐器与现代乐器之间的创新融合等方面,均体现了老一辈与年轻一代,传统文化与现代社会、现代音乐、现代审美的碰撞与融合。

弘扬民族文化,增强民族自信

剧中展现的高良等老一辈民间艺人对非物质文化遗产木洞山歌的热爱和坚守正是体现了中华民族坚韧不拔、自强不息的民族精神。同时,高可等人在传承路上,面对迷茫和困境,始终矢志不渝,积极探索新的发展方向,向观众传递了勇于挑战,敢于直面困境的勇气,以及新时代青年肩负的文化传承重任与使命感。这是中华民族在漫长历史进程中形成的宝贵财富,也是推动中华民族走向伟大复兴的强大动力。

木洞山歌内容丰富,该剧结合歌剧这一表演形式,使用舞美、服饰、场景等,向观众展示了禾籁、盘歌、劳动号子等多种曲牌,让观众能够直观感受木洞山歌的魅力。同时,通过剧情的发展,向观众展现了巴渝地区的石磨豆花、油酥鸭等传统美食,以及繁华的街道和绿油油的田野等地域风情。这种对传统文化的深入挖掘和展示,不仅让观众深刻体会到木洞山歌的魅力,更促使观众对巴渝文化产生强烈的认同感,从而更加珍视自己的文化根脉,感受到传统文化的深厚底蕴与价值,进一步坚定文化自信。

尽管如此,该剧在某些方面仍有待完善。一方面,尽管在音乐创作和舞蹈编排上,该剧巧妙融合了现代元素,但有时稍显生硬。另一方面,剧中演员的服饰虽展现了木洞地区的民俗文化,但在个别场景中,演员的鞋子搭配稍显突兀,如有的女演员身穿传统服饰,搭配白色厚底高跟鞋,这与部分场景不够契合,容易出戏。但整体而言,该剧非常成功。通过该剧的演出和推广,越来越多的人开始关注和了解木洞山歌这一独特的民间艺术形式,并积极参与到非物质文化遗产的保护和传承中。同时也为其他非物质文化遗产的传承和发展提供了宝贵的经验,为推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展提供了有力支撑。(作者系西华师范大学音乐舞蹈学院艺术实践中心副主任罗淇匀)